Author Archive

كرسيّ باردو

بعد الانتخابات التشريعية العام 2019، لم يتركز اهتمام حركة النهضة صاحبة المرتبة الأولى على تشكيل الحكومة بقدر ما انصبّ اهتمامها على تمكين رئيسها راشد الغنوشي من كرسي الرئاسة في مجلس الشعب. ولتحقيق هذه الغاية لم يكن أمامها الا التحالف مع «قلب تونس» صاحب المرتبة الثانية، وهو الحزب الذي بنت حملتها الانتخابية كلها على تشويهه واعتباره الرمز المطلق للفساد. وبجلوس الغنوشي على كرسي باردو لم تعد النهضة سيدة قرارها وأصبحت مطالبة بردّ الدّين وتمكين قلب تونس من دخول الحكومة بأي ثمن.

ولم يكن الأمر سهلا، بل كان بمثابة السيف المسلط على رقبة النهضة في مرحلة تكليف الحبيب الجملي بتكوين حكومة سياسية، وشهدت المفاوضات تعثرا آل إلى الانسداد ما دعا رئيس الجمهورية إلى التدخل يوم 23 ديسمبر 2020 بدعوة مختلف الأطراف إلى جلسة في قصر قرطاج من أجل إنقاذ حكومة الجملي قبل الذهاب إلى جلسة منح الثقة، لكن راشد الغنوشي أوصد الباب بصلف قائلا: «إن الوقت تأخر وإنه لا يمكن العودة إلى المفاوضات»، ولئن كان محمد عبو في كتابه (ضدّ التيار، تجربة من داخل الحكم) يعتبر عدم رضى راشد الغنوشي عن حكومة الجملي «سببا غريبا لكنه من سمات التنظيمات التي لا تعرف الديمقراطية في التسيير» ص58، فإن الأحداث التي جرت لاحقا تؤكد أن رئاسة الحكومة ليست من اهتمامات النهضة لعدة اعتبارات أهمها عدم الرغبة في تحمل مسؤولية الحكم بشكل مباشر والحرص على البقاء في منطقة مريحة للمناورة، فتشريك قلب تونس مثلا في حكومة ائتلافية سيكون أيسر عندما يكون المكلف بتشكيلها من اختيار القصر الرئاسي.

لكن إلياس الفخفاخ الذي كلفه الرئيس بتشكيل الحكومة بعد فشل الجملي لم يسلك هذا المسلك وامتنع عن تشريك قلب تونس في حكومته، ورغم أن النهضة تحصلت على حقائب توازي حجمها الانتخابي فقد ظلت أمام تصلّب رئيس الحكومة الجديد إزاء قلب تونس عاجزة عن تسديد ثمن كرسي باردو، ولم يكن متاحا لها أن تتنكر لوعودها، فقد كان بمستطاع فريق نبيل القروي داخل البرلمان الانضمام في أي لحظة إلى القوى السياسية المطالبة بسحب الثقة من الغنوشي الذي بدا ضعيفا وعاجزا عن استيعاب الاختلافات الدامية التي تجري تحت أنظاره، بل وجعل نفسه لقمة سائغة لمعارضته الشرسة زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. ولذلك لم يكن أمام النهضة حفاظا على كرسي باردو إلا إسقاط الحكومة التي هي جزء منها تحت غطاء تضارب المصالح.

ورغم وجود اقتناع بأن التركيبة الحكومية التي شكلها إلياس الفخفاخ هي أفضل ما يمكن إيجاده في ظل النظام السياسي الراهن بتناقضاته المختلفة وما أفضت إليه الانتخابات، ورغم ما أظهرته هذه الحكومة من جدية في مباشرة الملفات الكبرى ومواجهة أزمة كورونا فإن وعد الغنوشي لنبيل القروي الذي يشبه وعد بلفور (وعد من لا يملك لمن لا يستحق) قد أفضى بنا إلى حكومة جديدة اختار لها الرئيس موظفا ساميا ينتمي إلى سلك الإدارة وبلا سجل سياسي بغاية التحكم في اختياراته بسهولة، لكن المشيشي فهم درس الفخفاخ جيدا وأراد أن يتجنبه بتشكيل حزام سياسي يلائم تطلعاته واقترح تغييرا وزاريا يرضي الثنائي النهضة وقلب تونس وحاز على ثقة البرلمان. وهنا تدخل الرئيس لتعطيل الصفقة بالامتناع عن تمكين الوزراء الجدد من أداء اليمين.

نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس

هكذا دخلت البلاد في ظل أزمة سياسية خانقة تعطلت فيها لغة الحوار بين رأسي السلطة التنفيذية من جهة وبين رئيس الجمهورية ومجلس الشعب من جهة أخرى، لكن موازين القوى لم تكن متكافئة، فرئيس الجمهورية هو صاحب الموقع الأكثر أمانا واستقرارا لا سيما في غياب إمكانية سحب الثقة منه، خصوصا بعد رفض الصيغة الجديدة التي اقترحها المجلس النيابي لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وقد كان واضحا أن تسريع المجلس في تركيز هذه المؤسسة بعد خمس سنوات من المماطلة هدفه إيجاد الآلية الدستورية الضرورية لسحب الثقة من الرئيس، بينما جعلت هذه الأزمة كرسي باردو أكثر من أي وقت مضى في مهب الرياح العاتية، ومع الضعف الفادح في إدارة شؤون الدولة ومواجهة جائحة كورونا التي بلغت أوجها لم يكن رئيس الحكومة يأمل في أكثر من طريقة لائقة للخروج من المشهد. وهكذا اتخذ الرئيس قراراته الحاسمة ليلة 25 جويلية واستخدم الفصل 80 من الدستور باعتبار الوضع السياسي القائم خطرا داهما يعطل استمرارية الدولة.

لو أعدنا الآن مشاهدة الشريط من بدايته لرأينا أن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة يتحمل هو وبطانته المسؤولية الأولى عن انحراف مسار الديمقراطية في تونس، فترشحه للانتخابات النيابية لم يكن يحظى بالموافقة حتى في داخل النهضة التي بدأت لأول مرة تطفو فيها الخلافات على السطح، لكنه تنكر لوعده سنة 2011 إبان عودته من الخارج بعدم الترشح لأي منصب، ومن أجل كرسي باردو تنكر أيضا لكل وعوده الانتخابية بما أفقد حزبه الرصيد الأخلاقي والقيمي الذي يمثله في المجتمع باعتبار مرجعيته الدينية.

ولعله من المفيد في هذا السياق التنويه إلى أن ترجمة الموقف الشعبي من راشد الغنوشي إلى إقصاء للنهضة وللإسلام السياسي هو ضرب من التمويه، بغاية التغاضي عن الأخطاء الشخصية المنافية لروح الديمقراطية وتحاشي النقد الذاتي، فعبد الفتاح مورو (الرجل الثاني في الحركة تاريخيا) كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب من 2014 إلى 2019 ولم يثر ذلك حفيظة أحد، ناهيك عن رئاسته المجلس بالنيابة خلال الفترة التي تولى فيها محمد الناصر رئيس المجلس رئاسة الجمهورية مؤقتا بعد وفاة الرئيس السابق.

ولذلك يبدو القول بأن النهضة مُنعت من أن تحكم (وهو ما يردده قادتها المنحازون إلى الغنوشي أساسا) بمثابة التمويه الاستراتيجي الذي يريد إظهار الحزب في ثوب الضحية دائما والتنصل من أي مسؤولية، وفي أفضل الحالات يلوّح هؤلاء بضرورة تقاسم المسؤوليات وتعويم الخطيئة، ففي بيان الحركة الأول بعد 25 جويلية تحمل النهضة «الطبقة السياسية برمتها كلا من موقعه، وبحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع » بينما تؤكد الوقائع كلها أن المصيدة التي وقعت فيها النهضة بسبب كرسي باردو هي الخطيئة الأصلية وهي التي أخرجت قطار الديمقراطية عن سكته..

أين الأعداء؟ قراءة سريعة في رواية «زندالي»

تلفت انتباهك رواية أمين الغزي الصادرة عن دار زينب للنشر والمتوّجة بجائزة الاتّحاد الأوروبي للأدب لسنة 2021، بالإشارة في صفحة الغلاف إلى ليلة 14 جانفي 2011. فلا تدري بدءا إن كانت تلك الإشارة عنوانا فرعيا إلى جانب عبارة (زندالي) التي تقوم مقام العنوان الرئيسي أم إنها تقوم مقام المضاف إليه، ولا يمكن قراءة العنوان إلا مركبا كاملا من هذين العبارتين. وبالنظر إلى الأهمية الرمزية التي يكتسيها هذا التاريخ وغموض الأحداث التي وقعت فيه ورافقت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى منفاه في المملكة العربية السعودية يمكن اعتبار هذا العنوان المُركّب مفتاح الرواية الأساسي.

تلفت انتباهك رواية أمين الغزي الصادرة عن دار زينب للنشر والمتوّجة بجائزة الاتّحاد الأوروبي للأدب لسنة 2021، بالإشارة في صفحة الغلاف إلى ليلة 14 جانفي 2011. فلا تدري بدءا إن كانت تلك الإشارة عنوانا فرعيا إلى جانب عبارة (زندالي) التي تقوم مقام العنوان الرئيسي أم إنها تقوم مقام المضاف إليه، ولا يمكن قراءة العنوان إلا مركبا كاملا من هذين العبارتين. وبالنظر إلى الأهمية الرمزية التي يكتسيها هذا التاريخ وغموض الأحداث التي وقعت فيه ورافقت الرئيس الراحل زين العابدين بن علي إلى منفاه في المملكة العربية السعودية يمكن اعتبار هذا العنوان المُركّب مفتاح الرواية الأساسي.

الوظيفة الأولى لهذا العنوان الفرعي (وهي الفرضية البديهية باعتبار الإخراج البصري الذي وضع هذا التاريخ تحت عبارة زندالي) تتمثل في تحديد الإطار الزماني الذي تقع فيه أحداث الرواية. إنها تستغرق ليلة واحدة تبدأ من لحظة ظهور الوزير الأول الأسبق مرفوقا برئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين على شاشة التلفاز للإعلان عن شغور مؤقت في منصب الرئاسة. ويمثل هذا المشهد الفقرة الأولى في الرواية حيث قام الكاتب بنقل الصورة التلفزيونية المعروفة بشكل مختلف، فبدا محمد الغنوشي «كمن اصطاد سمكة لأول مرة» وظهر فؤاد المبزع «كخزانة عريقة»، أما عبد الله القلال فكانت «ذراعاه وراء ظهره كمن يتشبث بإهداء الحلوى لحبيبة لم تأت».

حامد الناظر يكتب عن نظرية الموز

أتاحت لي عزلة كورونا المجيدة قراءة ثانية في كتاب “نظرية الموز” للصديق العزيز الصحفي والشاعر التونسي عامر بوعزة الذي صدر في العام ٢٠١٦.

أتاحت لي عزلة كورونا المجيدة قراءة ثانية في كتاب “نظرية الموز” للصديق العزيز الصحفي والشاعر التونسي عامر بوعزة الذي صدر في العام ٢٠١٦.

يتألف هذا الكتاب النبيل والساخر من مجموعة نصوص ومقالات قصيرة مكثفة، بالغة الكمال في أفكارها، صانعة قوسًا إنسانيًا واسعًا فوق قريتنا الكونية، من الأدب إلى الصحافة والإعلام إلى العولمة إلى الطبقة الوسطى إلى فيروز ومحمود درويش وبورقيبة والقاهرة وغزة وكوبا وأشياء أخرى، وهي على كل حال تقرأ بأكثر من وجه، متجاوزة بذلك الفضاء التونسي بإشارات وإحالات ذكية إلى فضاءات أخرى أوسع تشملنا بعذاب الذاكرة طالما أننا وقعنا جميعًا في فخ العولمة.

نصوص بوعزة كتبت بخليط سحري من النوستالجيا والسخرية حول تلاشي الطبقة الوسطى التي كان الموز أحد أهم رموزها في الموائد وفي الذاكرة التونسية قبل سقوط جدار برلين، وتلك حكاية أخرى تشبه حكايتنا أيضًا. يعبر القاريء إلى نصوص الكتاب من خلال عتبة قصيرة، هي ملخص مكثف لكتاب (فخ العولمة) للكاتبيْن (هانس بيتر مارتن – هارالد شومان)الذي صدر ١٩٩٦ وتنبأ بديكتاتورية السوق والإعلام الموجه والقيم الجديدة الخالية من أية مضامين إنسانية، في ظل هيمنة النموذج الأمريكي على العالم، والأهم أن الثروة ستتركز في حجر خمس سكان العالم، وسيصبح الـ ٨٠٪ عاطلين ومعوزين وفائضين عن الحاجة!

يقول بوعزة “انتهت حكايتنا مع الموز، ولم ينتبه أحدٌ إلى أن ذلك النصر تحقق بفضل العولمة، وكان على الذين ناهضوا العولمة أن يفكروا قليلاً قبل الإصداع بمواقفهم المناهضة وأن يقارنوا بين حالهم مع الموز وحال آبائهم زمن السيادة الحدودية التقليدية والحماية الجمركية الصارمة، زمن جدار برلين. عليهم أن يختاروا بين حالتي الموز واللاموز، بين الوفرة التي يشهدونها بعيونهم ويلمسونها بأصابعهم في الأسواق والحرمان الذي طبع ذكريات طفولتهم خلال نصف قرن مضى.

موزة لكل فم، أليست تلك هي العولمة؟”.

“الموز ومعه الصحيفة” كانا أحد أهم رموز الطبقة الوسطى في السودان، وكانت هذه الطبقة النبيلة مثل غيرها في معظم بلاد الله قبل سقوط جدار برلين ومجيء البشير وبن علي وجورج بوش الأب ويلتسين، طبقة واسعة وممتدة أفقيًا في كل مؤسسات الدولة، في التعليم والصحة والسكة الحديد والموانيء ومياه المدن ومصلحة الضرائب وسلك القضاء وغيرها الكثير، قبل أن يصبح هاتف جالاكسي الذكي رمزًا أصيلًا لطبقة جديدة فقيرة لا اسم لها، تعود في آخر يومها بباقة إنترنت ورصيد مكالمات بدل كيس الموز وصحيفة اليوم الطازجة، أليست هذه عولمة البشير التي بشرتنا ب”البيتزا الإيطالية والهوت دوغ”؟

اجتاحت ثورات الفائضين عن الحاجة نصف العالم تقريبًا على موجات متتالية، وأشكال متباينة من التعبير خلال العقود الثلاثة الماضية، وهاهي جائحة كورونا تهدد العروش وتخلخل ما بقي من قيم إنسانية في ضمائر ساسته الأنانيين. ولكي ينجو الخمس الثري الذي يملك مفاتيح المستقبل، لم يعد أمامه إلا أن يخبر هذه اللعنة الماكرة، على وجه اليقين، كيف تفرق بين من يستحقون الحياة وبين الفائضين عن الحاجة حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل فيخلو لهم وجه العالم، هذه هي المعضلة الآن وليست في ذلك السؤال الذي طرحه كتاب (مارتن/شومان) ماذا نفعل بالحرية التي أوجدتها العولمة؟

أولاد أحمد، الشعر والشاعر

ارتقى أولاد أحمد أثناء مُفاوضاته مع الموت إلى مرتبة ليس من السّهل أن يذهب إليها الانسان سائرا على قدميه، غادر الدنيا وهو يسمع النّاس يردّدون أنه شاعر كبير وخالد ويسبغون عليه الكثير من الأوصاف التي لا تمنح عادة الاّ للموتى أو الذين هم قاب قوسين من الموت، ولا شكّ أنّ الشّعور الذي يثيره مشهد شخص يسير نحو موته وهو في أتمّ مدارك وعيه قد تكون القادح الذي يدفع كثيرا من النّاس دفعا إلى التعبير عن مشاعرهم الحقيقية المكبوتة، ألم يقل شوقي بزيع: “الناس نيامٌ فإذا الشّاعر مات انتبهُوا؟”

اعترف التونسيّون بأولاد أحمد شاعرا فذّا بعد أن توقّفت بهم آلة الزمن طويلا عند أبي القاسم الشّابي واختصروا الشعر على حدّ قوله في بيت “أكلته الجرذان ولم تُبق منه الاّ إذا ولابدّ”. كان تهكّمه واضحا في مئوية الشابي بتوزر عام 2009 أمام لفيف من الشعراء تهاطلوا على المصدح، أمّا هو فقد قال: سأقرأ رسالة إلى أبي القاسم، فإذا لم تنل إعجابكم اطمئنوا إلى أنها مجرّد رسالة، وانبرى يُلقي سهامه أمام ناظري وزير الثقافة الذي كان يستطيع أن يعتدّ أمام ضيوفه ليلتها بذلك النصّ السّليط ليبرهن على أن وزارته لا تستخدم المقصّ مع الشّعراء، أمّا الشّاعر فقد أسرّ لجليسه بعد أن هبط من المنصّة: كلّ هؤلاء الشّعراء يحلمون بمئوية كهذه!

كان الصغيّر أولاد أحمد دائما وأبدا الرقم الأصعب في كل المعادلات، بين الشّعر والصّحافة، بين الحرّية والانضباط، بين الحلم والبراغماتية، بين بحر المتقارب والواقع، شاعر صعلوك مشاكس أصبح مديرا دون أن يتمكّن أحدٌ من ترويضه، كان بيتُه الكائن في المدينة العتيقة بيتا حقيقيا للشّعر لا للطّاعة، وظلّ كالسّائر فوق حبل رفيع لا يتوازن الاّ بالفوضى. في بداية التسعينات، كانت أسطورته الشخصية قد نضجت في بيت الشعر، حكاية الفتى المتمرّد الذي لا يرتاد قاعة محمد المرزوقي في بناية اتحاد الكتاب التونسيين بل يتناثر كلّ مساء في حانات العاصمة، الشاعر الذي جعل نصوصه سهاما يفقأ بها عيون الظلام، وأعاد إلى الصّعلكة نُبلها القديم، ذلك الشاعر ذاته لم يكن ليستطيع الفصل بين حياته ونصّه فكان بيتُ الشّعر مُنجزَه الذي خرج من حيّز الحلم والهاجس ليتجسّد في أرض الواقع، لم يكن مديرا بالمعنى المعروف بل كان صاحب حقوق الملكية الفكرية والأدبية. تجسّد هذا التّمازج في استضافة محمود درويش سنة 1995 لإطلاق ديوانه “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” في قفصة تحت مظلّة هذا البيت، سنة واحدة بعد رحيل فلسطيني دامع العينين صاح فيه درويش أمام جمهور المسرح البلدي قبل أن يغادر إلى ما تبقى من فلسطين: “كيف نشفى من حبّ تونس؟”. كان أولاد أحمد في قفصة كتلة من الفرح الطفولي والغبطة العفوية ولم تكن الاحتفالية مهرجانا عاديا بقدر ما كانت حلما لذيذا ولم يكن بيت الشعر وقتها مؤسسة بل كان فكرة تتحرك مع الشاعر أينما حلّ.

ظلّ أولاد أحمد منذ قدومه إلى العاصمة وحتى ذهابه إلى الجلاّز في جنازة مهيبةٍ الشّاعرَ المتوحّد بالنصّ والفكرة، اهتمّ الناس بحياته وآرائه ومواقفه أكثر من اهتمامهم بشعره صورا ولغة وإيقاعا وفق المتعارف عليه في الأفق الأكاديمي المحدود، كان هو النصّ متحرّكا في الفضاء العامّ، تجسيدا لعقيدة المجد لدى المتنبي: أن يملأ الدنيا وتشغل الناس، وسيكون موته فاتحة عصر جديد، يرتبط فيه اسم الشاعر بالثورة. لقد أثبت التاريخ أن القصائد العظيمة لا تأكلها الجرذان وأنّ اختصار الشّعر في “إذا ولا بدّ” لم يكن الاّ خديعة الجمر الذي يمور تحت الرّماد، وهكذا عادت “نحبّ البلاد كما لا يحبّ البلاد أحد” إلى السّجل الثوري الأصلي بعد أن كانت أنشودة رسمية، وتحرّرت من سجن البروباغاندا لتصبح اليوم شجرة قد تحجب غابة أولاد أحمد الحقيقية كما حجبت إرادة الحياة كثيرا من عبقرية الشابي.

عَـــلَمُنا في المريخ!

مكان صغير للعلم التونسي في العربة الذاهبة إلى المرّيخ، لم لا؟ وما الذي يبعث على الهزء في التماس تقدّم به رئيس الجمهورية إلى المهندس التونسي الذي شارك مع آلاف من نظرائه من كافة أنحاء العالم في تطوير مسبار المثابرة؟ ما المانع؟ ألا يستحقّ شعبنا العظيم أن يوضع علمه المفدّى في ركن من أركان الصاروخ الجديد؟ بوساطة ثمينة من المهندس محمد عبيد؟

مكان صغير للعلم التونسي في العربة الذاهبة إلى المرّيخ، لم لا؟ وما الذي يبعث على الهزء في التماس تقدّم به رئيس الجمهورية إلى المهندس التونسي الذي شارك مع آلاف من نظرائه من كافة أنحاء العالم في تطوير مسبار المثابرة؟ ما المانع؟ ألا يستحقّ شعبنا العظيم أن يوضع علمه المفدّى في ركن من أركان الصاروخ الجديد؟ بوساطة ثمينة من المهندس محمد عبيد؟

لطالما كان استكشاف الفضاء مقترنا بالسؤال الكبير المحيّر: هل نحن وحيدون في هذا الكون العظيم؟ فعدم التوصل إلى إثبات الشيء لا يعني أنه غير موجود، وفرضية وجود كائنات أخرى تعيش في عوالم لا يمكن أن يصلها البشر بإمكاناتهم الحالية تبقى قائمة لا يمكن نقضها، ولذا أشرف عالم الفلك الشهير «كارل ساغان» على صياغة رسالة كونية على أسطوانة أرسلت إلى الفضاء الخارجي مع المسبار «فواياجر1» العام 1977. وهي رسالة تتحدث إلى من سيعثر عليها بعد ملايين السنين عن حضارة الانسان التي ربما تكون عندها قد انقرضت تماما.

على هذا القرص تسجيلات صوتية لأكثر من خمسين لغة من لغات الأرض، ونماذج من موسيقى بيتهوفن وموزارت ومعزوفات «لويس أرمسترونغ»، فضلا عن رسالتين صوتيتين لكل من «كورت فالدهايم» سكرتير الأمم المتحدة ساعتها و«جيمي كارتر» رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي قال: «هذه هدية من عالم صغير، تعطي شيئا من أصواتنا ومن معلوماتنا، وصور وموسيقى، ومن فكرنا وأحاسيسنا. نحن نحاول البقاء وعليه فربما نعيش بعض الوقت من الزمان ونعاصركم».

ولما كان ذلك كذلك، فلا شيء يبعث على السخرية والهزء في كلام قيس سعيّد وحلمه بأن يرى العلم التونسي في الرحلة المقبلة إلى الكوكب الأحمر، بل لعله سيكون من المفيد للحضارة الإنسانية جمعاء أن تتناول وكالة أبحاث الفضاء هذه الرغبة بجدية، وأن تطلب من السلطات التونسية إعداد رسالة إلى الكائنات الفضائية. وأقترح أن تتضمن وجوبا المواد التالية على سبيل الذكر لا الحصر:

دقائق مختارة من برنامج «عندي ما نقلك». أغنية «الأماكن» بالفرنسية تغنيها إيمان الشريف، تدوينة لنائب -أي نائب- من ائتلاف الكرامة، صورة فوتوغرافية لمدخل العاصمة الجنوبي في ساعات الذروة، أو محطة المنصف باي في نهاية الأسبوع، وصفة كسكروت عياري، تسجيل صوتي لا يقلّ عن خمسين ثانية لراشد الغنوشي مع صورته وهو يضحك، صفحات من كتاب «شرع الحب»، موس بوسعادة، خريطة رقمية لموقع مطار طبرقة الدولي للاستراحات الفضائية، جبّاد، بقايا رسالة مسمومة، أغنية لكلاي بي بي جي، اسكاتش للصادق حلواس، مع مقدمة بصوت قيس سعيد نفسه يستحسن أن يذكر فيها كليلة ودمنة أو المهلهل بن أبي ربيعة الكلبي…

يحق للرؤساء أن يحلموا نيابة عن شعوبهم، فالشعوب ما عادت تقوى على الحلم، وفي انتظار أن ينظر الأمريكان في طلب الرئيس إرسال العلم إلى المريخ نرجو من فخامته أن يزورنا في أرضنا من جديد، ويكتشف معنا هذه المتعة النادرة التي لا تتكرّر، متعة أن نكون تونسيين في عهده الزاهر السعيد.

ميثاق النباح

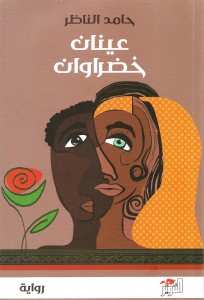

تتركب اللعبة السردية في رواية حامد الناظر الجديدة «عينان خضراوان» من ثلاث طبقات، تفضي إحداهما إلى الأخرى فيما يشبه الحتمية، أو القدرية الطاغية التي لا فكاك منها. كل الأحداث تؤدي بعرفة بطلة القصة إلى المصير الذي انتهت إليه ولا تملك حتما وأنت تقرأ تفاصيل حكايتها إلا أن تتعاطف معها رغم أن ما أقدمت عليه يمثل في الذهنية العامة وفي المرجعية التي تصدر عنها أنت نفسك كبيرة بلا مغفرة.

وعرفة، بطلة لأنها تشبه أبطال المآسي الإغريقية، امرأة تغادر مع والدها «وادي العقيق» بعد فقدان والدتها هاربة من جحيم الحرب لتقع على بعد كيلومترات قليلة في الأسر وتبدأ رحلتها الصعبة مع الانتهاك في مواجهة قاسية للعالم الذي يتضاءل حتى يصبح بالكاد بضعة وحوش ترتدي ثيابا آدمية، وتتقلص إزاءهم إنسانيتها لتصبح شيئا للمتعة العابرة والاغتصاب المهين. رحلة من وادي العقيق إلى بورتسودان عبر تضاريس الحرب التي لا تميز بين البشر، والتي يصبح فيها القتل لعبة لاسترداد الأنفاس واستعادة بعض من الكرامة والانسجام مع الذات ويصير ضرورة للاستمرار والحياة. وفي كل هذا لم تكن عرفة إلا منقادة لمصير أجوف ونهاية مجهولة وغد بلا أفق. وفي اللحظة التي اختارت فيها لنفسها وحققت إرادتها وجدت نفسها تواجه حكم الإعدام في مجتمع لا يعترف بالإرادة الحرة ولا بحق تقرير المصير. (مواصلة القراءة…)

خاتم بن علي في إصبع الغنوشي

لماذا كل هذه القسوة تجاه محمد الغرياني؟

هكذا تساءل البعض تعليقا على موجة السخرية والانتقاد التي رافقت الظهور التلفزيوني الأول لآخر أمين عام للتجمّع الدستوري الديمقراطي بعد توليه مهامه الجديدة في ديوان راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب. ويُلمّح هذا السؤال إلى أن التجمعيين قد انفرط عقدُهم منذ سنين وتفرّقوا داخل المشهد السياسي الحالي، وأن ما أتاه الغرياني ليس جديدا، فباستثناء الحزب الدستوري الحرّ الذي يتشبّث بمقولات العهد السابق إزاء الإسلام السياسي ارتمى كثير من التجمعيين في أحضان النهضة وانتهى الأمر!

وهو سؤال يتنزل أيضا في سياق الشعور السائد لدى العامة باهتراء المقولات الثورية، فقد حان الوقـــت -كما يقولون- بعد استيفاء كل أدوات المحاسبة دون إنجاز مصالحة حقيقية إلى طيّ صفحة الماضي طيّا بلا رجعة والانطلاق نحو المستقبل دون الالتفات إلى الأمس، لأن إخفاق أدوات العدالة الانتقالية في تضميد جـراح الوطـــن -لأسباب ليس هذا مجالها- لا يعني تركها مفتوحة إلى الأبد.

لقد تأسّس التجمع الدستوري الديمقراطي على ثلاثة عناصر، أولها السواد الأعظم من منخرطي الحزب الاشتراكي الدستوري الذين لم يتردّدوا في الالتحاق بركب «التغيير المبارك» والتنكّر للمجاهد الأكبر سويعات قليلة فقط بعد أن كانت الشّعب الدستورية تحبّر برقيات المساندة لفخامته في الحرب التي يخوضها ضدّ الظلاميين! ويتكوّن العنصر الثاني من المستقلين واليساريين والنقابيين والحقوقيين وغيرهم من النشطاء الذين وجدوا في «بيان السابع من نوفمبر» وعودا بالقطع مع ثقافة الحزب الواحد. وعلى امتداد عقدين من الزمن لم ينصهر هذان الرافدان انصهارا تاما لعدة أسباب أهمها افتقار التجمع لعقيدة سياسية حقيقية، ومحافظته على هذا التفكّك الداخلي لإحكام السيطرة على طريقة «فرّق تسد».

أما العنصر الثالث وهو الذي يشكّل الأغلبية العظمى من منخرطي التجمع فيتكون من موظفي القطاع العام، إذ فرض التداخل بين الحزب والدولة نوعا من الإلزام غير المعلن بأن يكون الالتزام السياسي من شروط الانتساب إلى الوظيفة. وكانت تبعات التشبث بالاستقلالية أو المعارضة وخيمة، فالخطط الوظيفية مثلا تعتبر استحقاقا على أساس الولاء السياسي إلى جانب الكفاءة المهنية وقبلها غالبا. وكان التعيين في مختلف المناصب حتى المتوسطة منها يخضع لاختبار الكفاءة الحزبية.

ومنذ بداية التسعينات عندما اختار النظام الحلول الأمنية لاستئصال الإسلاميين انزلق مشروع السابع من نوفمبر من دولة التعددية والحقوق والحريات إلى دولة بوليسية صارمة. ولئن مثل هذا الاختيار نقطة الالتقاء الجوهرية بين الجنرال وبعض اليساريين والحقوقيين، فإنه كان نقطة الاختلاف المركزية مع المعارضة الراديكالية التي خرجت عن السيطرة. أما التجمع فقد انحرف عن وظيفة الحزب السياسي وأصبح جهازا في خدمة الشرطة والمخابرات وكل أجهزة الأمن. وهكذا عندما وصلنا إلى حدود العام 2011، كان التجمع قد حطّم المصعد الاجتماعي نهائيا، وأقام مكانه سلّم النفاق والوصولية والخبث والانتهازية، وقضى على تكافؤ الفرص ليجعل من الوشاية الوظيفة المركزية للعمل السياسي، الوشاية كانت تطال الجميع لا المعارضين فقط وتمارس داخل النسيج الواسع للتجمّع ذاته. ولهذا لم يبد الحزب الحاكم أي مقاومة عشية الثورة، بل يروى أن كثيرا من مقرات لجان التنسيق أحرقها التجمعيون لإتلاف ما فيها من وثائق تدينهم.

إن الآراء التي تدافع عن حقّ محمد الغرياني في العمل جنبا إلى جنب مع راشد الغنوشي بعد أن كان -كما ردّد سمير الوافي أكثر من مـرة أثـــناء البـــرنامج- «ثالث رجل في نظام بن علي»! آراء يغلب عليها الطابع الإنسانوي والحقوقي والبراغماتي، لكننا ننظر بعيون أولئك الذين لا يتحدّث عنهم أحد، أولئك الذين شملهم العار، فانسحبوا من المشهد، ولم يقوَوا على معاودة الظهور، بل أصيب بعضهم بانهيار نفسي، ودفعوا باهظا ثمن انتمائهم إلى المنظومة القديمة وإيمانهم بها وانخداعهم بشعاراتها دون أن يكونوا ضالعين في الفساد أو مورطين في أيّ شيء. لقد كانوا يمثلون الأغلبية الصامتة التي تعرف ما يجري في كواليس السلطة لكنها تحلم بالإصلاح من الداخل، ثم دفعت ثمن ما اعتبر «تواطؤا بالصمت».

لقد انتابت الجميع في البدء «حالة العفّة الثورية» وما تزال تنتاب البعض حتى يومنا هذا، وقد رُفع فيها شعار «لا فرق بين زلم وآخر»، يشهد بذلك الموقف المسرحي المهين الذي خاطب فيه الرئيس قيس سعيد مرشحه لرئاسة الحكومة هشام المشيشي باستعلاء عندما تناهى إلى سمعه أنه سينتدب وزيرين من أكفأ من أنجبت منظومة بن علي في تخصصهما، قائلا بوضوح: لا مكان لهؤلاء في الدولة!

لكن سياسة وضع البيض كله في سلة واحدة لا يستفيد منها دائما إلا الفاسدون والذين لا كرامة لهم، فقد عاود فعلا كثيرٌ من الانتهازيين والوصوليين والوشاة على امتداد السنوات العشر الماضية الظهور في مختلف الأحزاب وتسلقوا من جديد السلالم المفضية إلى كراسي السلطة، فيما انسحب كثير من الشرفاء الذين اعتبروا أن تشبثهم بما جاء في بيان السابع من نوفمبر حتى اللحظة الأخيرة سذاجة تستحق العقاب. وأيا كانت المبررات التي يسوقها محمد الغرياني لوجوده في ديوان رئيس مجلس النواب فإنه لن يستطيع أن يغير من واقع الحال شيئا فبهذا التعيين يهين راشد الغنوشي أبناء الحركة الإسلامية ويعتدي رمزيا على الديمقراطية ويهين فكرة الثورة ويستخف بكل قطرة دم أهرقت من أجلها.

رؤية الواقع كاريكاتوريا في السيرة العطرة للزعيم

يقتحم شكري المبخوت بروايته الجديدة «السيرة العطرة للزعيم» عالم الأدب السياسي الساخر، وهو نوع من الكتابة الروائية قليل عربيا، فيما اشتهر به كتاب عالميون من أمثال الروائي التركي عزيز نسين. وهو يقارب في هذا النص السردي الجديد والمختلف عما عرف به سابقا منذ روايته «الطلياني» فكرة الزعامة السياسية بشكل كاريكاتوري من خلال شخصية «العيفة بن عبد الله».

تتكوّن الرواية من أربعة عشر فصلا، ويمكن اعتبار النص الأول (فاتحة) والنص الأخير (تذييل: ترجمة الزعيم) بمثابة النص الإطار الذي يحتوي المتن السردي والجسر الذي يصل الرواية بالواقع، ففي الفاتحة جملة أساسية تطلع القارئ على أهم صفة يمتاز بها الزعيم: انتماؤه إلى هذا الشعب، فهو «منحدر من أعماقه، ومن روح هذا الشعب تشرّب قيمه وأسلوبه في العيش والتعامل وحتى في البذاءة المحببة إلى النفس». ويصف الراوي بطل السيرة بأنه «الوحيد الذي يستحق زعامة هذا الشعب لكن رياح التاريخ في بلادنا تهبّ دائما عكس مصلحتها». وورد التذييل في شكل ترجمة متخيّلة منسوبة للباحث التونسي المعروف عبيد الخليفي لتنزيل شخصية «العيفة بن عبد الله» في سياق التاريخ الوطني، حيث عاش الزعيم منذ سنته الثالثة في الجامعة إلى اندلاع ثورة الكرامة 17 ديسمبر-14 جانفي 2011 حياة السرية، دون أن يتخلى عن مهامّه النضالية في تأطير الشباب الثوري والتحريض على النظام الحاكم، ورغم الأدوار المهمة التي نسبت إليه في مختلف مراحل الثورة اختفى شيئا فشيئا من المشهد السياسي التونسي بعد انتخابات 2011، وبعد أن ناصب العداء للترويكا وللإعلام والصحافة. «لكنه يظل من أبرز رجالات الثورة التونسية المجيدة وزعيما كبيرا خالد الذكر من أهم من عرفت تونس من زعماء في تاريخها»

أما المتن السردي المخصص لسيرة الزعيم في الحركة الطلابية فيتوزع على اثني عشر فصلا تبدو في الظاهر مخصصة للإحاطة بحياة العيفة بن عبد الله منذ لحظة وصوله إلى الكلية، لكنها في الحقيقة تفسر جملة أخرى وردت في الفاتحة ويمكن اعتبارها أهم مفاتيح الرواية يقول فيها الكاتب متحدثا عن الزعيم «وجعل الله له نخبة من إخوان الصفاء يشدون أزره» فالسيرة إجمالا هي قصّة صناعة الزعيم. (مواصلة القراءة…)

3 أكتوبر 1988

في مثل هذا اليوم منذ إثنين وثلاثين عاما خلت، استيقظت باكرا على غير المعتاد، وأعددت نفسي جيدا لاستقبال مرحلة جديدة في حياتي.

ركبت أول سيارة تاكسي جماعي متجهة إلى المنستير، وفي تمام العاشرة صباحا كنت أصعد درج المندوبية الجهوية للتعليم في مقرّها القديم المتاخم لكلية طبّ الأسنان. لم يكن الأمر يستدعي البقاء طويلا هناك أو مقابلة مدير التعليم الثانوي، فبمجرد الاستظهار أمام السكرتيرة بالبرقية التي وصلتني نهاية الأسبوع الفائت حتى جذبت ملفا من الدرج واستخرجت منه بطاقة التعيين ثمّ سلمتني إياها بعد أن طلبت مني التوقيع على وصل الاستلام والقبول.

كان أول تعيين لي في التعليم الثانوي بمعهد التكوين المهني الهادي خفشة بالمنستير مركز المدينة، وما إن دقّ جرس الساعة الثانية بعد الزوال حتى كنت متّجها نحو قاعة التدريس بعد أن تسلمت من أحد الكتبة في الإدارة جدول الأوقات، ووقفت لدقائق في قاعة الأساتذة مرتبكا ووجلا، فقد كنت وأنا في الحادية والعشرين من العمر الأصغر سنّا بين كل الموجودين في تلك القاعة. وعندما أكملت ساعة الدرس الأولى ناداني ناظر الدراسات عامر عزيّز وكان إلى جانبه عامر البنوني مدير المعهد في الساحة وتجاذبا معي أطراف الحديث للتعارف ولتذكيري بلباقة بضرورة ارتداء ميدعة بيضاء التزاما بالنظام الداخلي للمعهد. (مواصلة القراءة…)