ارتقى أولاد أحمد أثناء مُفاوضاته مع الموت إلى مرتبة ليس من السّهل أن يذهب إليها الانسان سائرا على قدميه، غادر الدنيا وهو يسمع النّاس يردّدون أنه شاعر كبير وخالد ويسبغون عليه الكثير من الأوصاف التي لا تمنح عادة الاّ للموتى أو الذين هم قاب قوسين من الموت، ولا شكّ أنّ الشّعور الذي يثيره مشهد شخص يسير نحو موته وهو في أتمّ مدارك وعيه قد تكون القادح الذي يدفع كثيرا من النّاس دفعا إلى التعبير عن مشاعرهم الحقيقية المكبوتة، ألم يقل شوقي بزيع: “الناس نيامٌ فإذا الشّاعر مات انتبهُوا؟”

اعترف التونسيّون بأولاد أحمد شاعرا فذّا بعد أن توقّفت بهم آلة الزمن طويلا عند أبي القاسم الشّابي واختصروا الشعر على حدّ قوله في بيت “أكلته الجرذان ولم تُبق منه الاّ إذا ولابدّ”. كان تهكّمه واضحا في مئوية الشابي بتوزر عام 2009 أمام لفيف من الشعراء تهاطلوا على المصدح، أمّا هو فقد قال: سأقرأ رسالة إلى أبي القاسم، فإذا لم تنل إعجابكم اطمئنوا إلى أنها مجرّد رسالة، وانبرى يُلقي سهامه أمام ناظري وزير الثقافة الذي كان يستطيع أن يعتدّ أمام ضيوفه ليلتها بذلك النصّ السّليط ليبرهن على أن وزارته لا تستخدم المقصّ مع الشّعراء، أمّا الشّاعر فقد أسرّ لجليسه بعد أن هبط من المنصّة: كلّ هؤلاء الشّعراء يحلمون بمئوية كهذه!

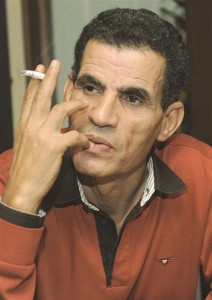

كان الصغيّر أولاد أحمد دائما وأبدا الرقم الأصعب في كل المعادلات، بين الشّعر والصّحافة، بين الحرّية والانضباط، بين الحلم والبراغماتية، بين بحر المتقارب والواقع، شاعر صعلوك مشاكس أصبح مديرا دون أن يتمكّن أحدٌ من ترويضه، كان بيتُه الكائن في المدينة العتيقة بيتا حقيقيا للشّعر لا للطّاعة، وظلّ كالسّائر فوق حبل رفيع لا يتوازن الاّ بالفوضى. في بداية التسعينات، كانت أسطورته الشخصية قد نضجت في بيت الشعر، حكاية الفتى المتمرّد الذي لا يرتاد قاعة محمد المرزوقي في بناية اتحاد الكتاب التونسيين بل يتناثر كلّ مساء في حانات العاصمة، الشاعر الذي جعل نصوصه سهاما يفقأ بها عيون الظلام، وأعاد إلى الصّعلكة نُبلها القديم، ذلك الشاعر ذاته لم يكن ليستطيع الفصل بين حياته ونصّه فكان بيتُ الشّعر مُنجزَه الذي خرج من حيّز الحلم والهاجس ليتجسّد في أرض الواقع، لم يكن مديرا بالمعنى المعروف بل كان صاحب حقوق الملكية الفكرية والأدبية. تجسّد هذا التّمازج في استضافة محمود درويش سنة 1995 لإطلاق ديوانه “لماذا تركت الحصان وحيدا؟” في قفصة تحت مظلّة هذا البيت، سنة واحدة بعد رحيل فلسطيني دامع العينين صاح فيه درويش أمام جمهور المسرح البلدي قبل أن يغادر إلى ما تبقى من فلسطين: “كيف نشفى من حبّ تونس؟”. كان أولاد أحمد في قفصة كتلة من الفرح الطفولي والغبطة العفوية ولم تكن الاحتفالية مهرجانا عاديا بقدر ما كانت حلما لذيذا ولم يكن بيت الشعر وقتها مؤسسة بل كان فكرة تتحرك مع الشاعر أينما حلّ.

ظلّ أولاد أحمد منذ قدومه إلى العاصمة وحتى ذهابه إلى الجلاّز في جنازة مهيبةٍ الشّاعرَ المتوحّد بالنصّ والفكرة، اهتمّ الناس بحياته وآرائه ومواقفه أكثر من اهتمامهم بشعره صورا ولغة وإيقاعا وفق المتعارف عليه في الأفق الأكاديمي المحدود، كان هو النصّ متحرّكا في الفضاء العامّ، تجسيدا لعقيدة المجد لدى المتنبي: أن يملأ الدنيا وتشغل الناس، وسيكون موته فاتحة عصر جديد، يرتبط فيه اسم الشاعر بالثورة. لقد أثبت التاريخ أن القصائد العظيمة لا تأكلها الجرذان وأنّ اختصار الشّعر في “إذا ولا بدّ” لم يكن الاّ خديعة الجمر الذي يمور تحت الرّماد، وهكذا عادت “نحبّ البلاد كما لا يحبّ البلاد أحد” إلى السّجل الثوري الأصلي بعد أن كانت أنشودة رسمية، وتحرّرت من سجن البروباغاندا لتصبح اليوم شجرة قد تحجب غابة أولاد أحمد الحقيقية كما حجبت إرادة الحياة كثيرا من عبقرية الشابي.