فالكثير من معارضي الرئيس -خاصة من الذين يعتقدون حقا أنه أنهى يوم 25 جويلية 2021 (عشرية سوداء)- أصابهم الهلع اليوم من تأويلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تبريرها (القانوني) عدم الأخذ بقرارات المحكمة الإدارية! والحال أن ما يسمى (مسار 25 جويلية) قد بُـني بأكمله على تأويل متعسّف للقانون الدستوري، فالفصل 80 الذي اعتمده رئيس الجمهورية يومذاك للاستحواذ على كافة السلطات، لا يسمح له بحلّ البرلمان. وكل ما قيل عن (الخطر الداهم) يومها كان في إطار (الهروب إلى الأمام) من أجل إضفاء طابع قانوني على (انقلاب) سياسي.

فالكثير من معارضي الرئيس -خاصة من الذين يعتقدون حقا أنه أنهى يوم 25 جويلية 2021 (عشرية سوداء)- أصابهم الهلع اليوم من تأويلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تبريرها (القانوني) عدم الأخذ بقرارات المحكمة الإدارية! والحال أن ما يسمى (مسار 25 جويلية) قد بُـني بأكمله على تأويل متعسّف للقانون الدستوري، فالفصل 80 الذي اعتمده رئيس الجمهورية يومذاك للاستحواذ على كافة السلطات، لا يسمح له بحلّ البرلمان. وكل ما قيل عن (الخطر الداهم) يومها كان في إطار (الهروب إلى الأمام) من أجل إضفاء طابع قانوني على (انقلاب) سياسي.Author Archive

ألا تعرف من أكون؟

فالكثير من معارضي الرئيس -خاصة من الذين يعتقدون حقا أنه أنهى يوم 25 جويلية 2021 (عشرية سوداء)- أصابهم الهلع اليوم من تأويلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تبريرها (القانوني) عدم الأخذ بقرارات المحكمة الإدارية! والحال أن ما يسمى (مسار 25 جويلية) قد بُـني بأكمله على تأويل متعسّف للقانون الدستوري، فالفصل 80 الذي اعتمده رئيس الجمهورية يومذاك للاستحواذ على كافة السلطات، لا يسمح له بحلّ البرلمان. وكل ما قيل عن (الخطر الداهم) يومها كان في إطار (الهروب إلى الأمام) من أجل إضفاء طابع قانوني على (انقلاب) سياسي.

فالكثير من معارضي الرئيس -خاصة من الذين يعتقدون حقا أنه أنهى يوم 25 جويلية 2021 (عشرية سوداء)- أصابهم الهلع اليوم من تأويلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تبريرها (القانوني) عدم الأخذ بقرارات المحكمة الإدارية! والحال أن ما يسمى (مسار 25 جويلية) قد بُـني بأكمله على تأويل متعسّف للقانون الدستوري، فالفصل 80 الذي اعتمده رئيس الجمهورية يومذاك للاستحواذ على كافة السلطات، لا يسمح له بحلّ البرلمان. وكل ما قيل عن (الخطر الداهم) يومها كان في إطار (الهروب إلى الأمام) من أجل إضفاء طابع قانوني على (انقلاب) سياسي.اخطا راسي واضرب

حسنا، ما دمنا في بلد (فاضي شغل) ويعتقد الساهرون عليه أن هذه الجملة جريمة تستحق تدخل النيابة العمومية وتتجند لها مختلف أجهزة القضاء، ألم يكن ممكنا تسليط عقوبة سجنية مؤجلة التنفيذ… أم إن هذا التخفيف لا يمكن اعتماده في قضايا الرأي؟ لقد قلنا مرارا إن العدالة ينبغي أن تأخذ مجراها وإن القانون ينبغي أن يكون فوق الجميع، لكن لماذا يسلب الأفراد حريتهم في كل القضايا مهما كانت تفاهتُها؟

أين هي الناقة؟

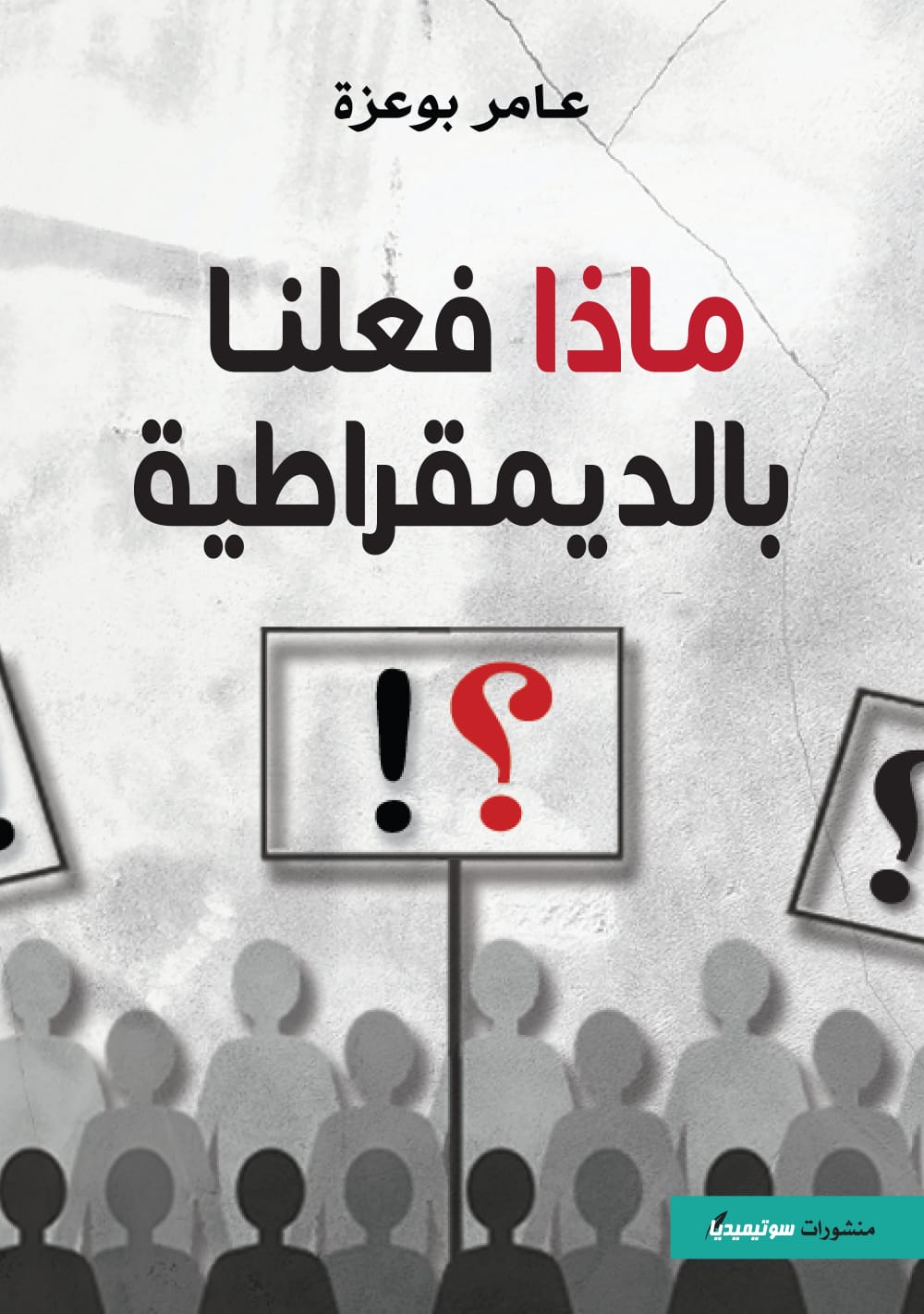

اللعبة الديمقراطية

الكثير من التونسيين يسارعون عند مناقشة قضايا السياسة والشأن العام إلى استنتاج سريع، فيقولون بكل ثقة في النفس: نحن لسنا أهلا للديمقراطية! وهذا استنتاج خاطئ ومضلل، فالديمقراطية في الأصل أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، والشعب هو الانسان، والانسان حرّ، ولا يوجد إنسان لا يستحق الحرية.

كل ما في الأمر أنه يمكن تشبيه الديمقراطية بلعبة (المربكة) (Puzzle) والاستنتاج الأقرب إلى الدقة في اعتقادي أننا لم نحسن تركيب الصورة حتى الآن، وظللنا نتصرف في القطع المعروضة بين أيدينا بشكل خاطئ: حرية التعبير، التعددية، سحب الثقة، الانتخابات، التداول على السلطة، التمثيل النيابي، المؤسسات الرقابية، الدستور، الإعلام، الأحزاب، النقابات، الخ..

كل ما في الأمر أنه يمكن تشبيه الديمقراطية بلعبة (المربكة) (Puzzle) والاستنتاج الأقرب إلى الدقة في اعتقادي أننا لم نحسن تركيب الصورة حتى الآن، وظللنا نتصرف في القطع المعروضة بين أيدينا بشكل خاطئ: حرية التعبير، التعددية، سحب الثقة، الانتخابات، التداول على السلطة، التمثيل النيابي، المؤسسات الرقابية، الدستور، الإعلام، الأحزاب، النقابات، الخ..

لا يوجد إنسان يمكنه أن يركب الصورة المربكة بضربة واحدة، فاختبار موقع القطع الصغيرة من الصورة النهائية يخضع بالضرورة إلى التجربة والخطأ، شرط أن تكون القطع أصلية تنتمي إلى نفس الصورة وأن نتمسك بالهدف النهائي: تركيب الصورة. تركيبها بشغف، ومثابرة وإصرار، لأنها لا مجال للمعجزات فيها والخوارق. فالصورة المفككة عندما تركب قطعها بشكل متلائم ومتجانس تعود إلى شكلها الأصلي في النهاية. والديمقراطية هي الديمقراطية وإن تعددت صورها وأشكالها: نظام يحفظ للإنسان حريته وكرامته، ويقيه من شرور القهر والاستبداد.

حُـــرّاسُ أوروبا

تسلمت الرئيسة جواز السفر، تأملته، وحركت رأسها موافقة الموظفة المخلصة، وطلبت منها العودة إلى مكانها لاستئناف تسجيل المسافرين على أن تتولى هي بنفسها الاهتمام بحالتي. وبعد أن أجرت مكالمة هاتفية لم أتبين منها سوى بعض الهمهمات غير المفهومة، أقبلت نحوي لتعلمني بأن العودة في نفس اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية التأشيرة أمر محفوف بالمخاطر، فلو حدث أن تأخرت الرحلة (الفيزا تتحرق) هكذا قالت مؤكدة أن محدثها على الهاتف -وهو أعلى منها رتبة- يشاطرها هذا التخوف. قلت ما المطلوب؟ قالت غيّر ساعة العودة.

تسلمت الرئيسة جواز السفر، تأملته، وحركت رأسها موافقة الموظفة المخلصة، وطلبت منها العودة إلى مكانها لاستئناف تسجيل المسافرين على أن تتولى هي بنفسها الاهتمام بحالتي. وبعد أن أجرت مكالمة هاتفية لم أتبين منها سوى بعض الهمهمات غير المفهومة، أقبلت نحوي لتعلمني بأن العودة في نفس اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية التأشيرة أمر محفوف بالمخاطر، فلو حدث أن تأخرت الرحلة (الفيزا تتحرق) هكذا قالت مؤكدة أن محدثها على الهاتف -وهو أعلى منها رتبة- يشاطرها هذا التخوف. قلت ما المطلوب؟ قالت غيّر ساعة العودة.عنز ولو طارت!

أنقل لكم هنا بدقة ما نشره مجلس نواب الشعب في موقعه الرسمي عن الحوار البرلماني الذي دار يوم الثلاثاء 16 جويلية مع السيدة فريال الورغي السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، في النقطة الأخيرة التي أثارها النواب حول (دفع المشاريع المعطلة). فقد بررت الوزيرة (التعطيل) بأنه راجع إلى (تبويب هذه المشاريع قبل تحضير الأراضي والمقرّات وهو ما يستوجب تغيير صبغة الأراضي، الأمر الذي يستوجب وقتا طويلا، ويزيد في كلفة المشروع ويتطلّب ضرورة البحث عن مصادر تمويل مجدّدا. وأقرّت بأنّ الوزارة تعمل جاهدة لدفع المشاريع المعطّلة وتسريع إنجازها من خلال البحث عن مصادر التمويل باعتبارها رافدا مهما للتنمية وللنهوض الاقتصادي).

وإذا تأملنا جيدا هذا الرد وجدناه ردا علميا تقنيا هادئا رصينا يتقبله العقل بسهولة لأنه مفهوم وواضح، ويحدد موطن الداء (الذي يعرفه الجميع)، فمن الطبيعي مثلا أن تستغرق عملية انتزاع الأراضي التي سيمرّ منها مشروع الطريق السيارة أو الخط الحديدي سنوات طويلة. فالمشكلة إذن سياسية بالأساس، إذ يتعجل المسؤول التسويق للمشروع باعتباره إنجازا منذ اكتمال الدراسات النظرية على الورق وإتمام النموذج المصغر! ويسارع لإعداد اللوحة الرخامية التي سيوضع عليها اسمه. ومن النوادر المشهودة في هذا السياق تدشين مشروع (المرفأ المالي لمدينة تونس) من قبل كل رؤساء الحكومات الذين تداولوا على القصبة منذ 2011!! والمشروع يراوح مكانه في حيز الخيال والطموح، وباب مستشفى الملك عبد العزيز بالقيروان الواقف في الخلاء.

لكن تفسير الوزيرة يختلف جذريا عن السردية الرئاسية، ففي اجتماع مع رئيس الحكومة بتاريخ 8 نوفمبر 2023، خصص للنظر في (المشاريع المعطلة وضرورة تجاوز كل العقبات التي أدت إلى هذه الوضعية) يؤكد الرئيس أن (الاجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدفُ منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في هذا التعطيل وفي هذا التأجيل الى التأجيل وصارت لها شبكات اجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها). (مواصلة القراءة…)

تصحيح مسار 25 جويلية

ألا ينبغي منع المستقلين من الترشح للانتخابات الرئاسية لقطع الطريق أمام الهواة والمتطفلين والمصابين بتضخم الأنا وانفصام الشخصية، والوافدين على العمل السياسي من الصفوف الأخيرة في الأحزاب الحاكمة بعد سقوطها، والذين يكتشفون في ذواتهم أفكارا ثورية وصفات قيادية بعد فوات الأوان، والمهووسين بنظافة اليد واللسان وهم لم يقولوا ولم يفعلوا شيئا أبدا؟

مسرح الدمى

هناك علاقة وثيقة بين انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وصعود الشعبويات، فالخوارزميات تتكفل دائما بتحويل مجريات الاهتمام من الأصول إلى الفروع ومن القضايا الكلية المصيرية إلى الجزئيات.

خذ مثلا الحالة التونسية، فقد أدى انتشار المهاجرين القادمين من بلدان جنوب الصحراء في المدن والغابات إلى ارتفاع صيحات الفزع في مختلف مستويات المجتمع، وطرحت نظريتان لتفسير ما حدث وما يحدث:

النظرية الأولى تتبناها السلطة وملخصها أن بلادنا تتعرض لمؤامرة من الخارج ومن الداخل لتوطين هؤلاء المهاجرين في سياق عملية الاستبدال الديموغرافي الكبرى (تغيير الشعب عرقيا) أما النظرية الثانية فيتبناها المجتمع المدني وتعتبر أن وجهة هؤلاء المهاجرين النهائية هي بلدان الاتحاد الأوروبي ، وفيما لا يستند الرأي الأول إلى أدلة مادية ملموسة يستند الرأي الثاني إلى المنطق والبديهة، فهل يقطع مسافر الصحراء الإفريقية على قدميه للاستقرار في بلد لا تتجاوز نسبة نموه 0.4 بالمائة؟

هذه هي القضية الكبرى والمصيرية التي يواجهها المجتمع بأسره، أما المسألة العرضية (التافهة) فقد وقعت عندما عرضت إحدى المتحدثات في وسائل الإعلام الرأي الثاني بأسلوب يفتقر إلى التحفظ، فعبارة (شوف هاك البلاد الهايلة؟؟!!) هي تقريبا الترجمة العامية المناسبة لما يقوله خبراء الاقتصاد حول نسبة النمو المخجلة، لكنها لا تقال في وسائل الإعلام التي منوط بها أن تقول الأشياء بشكل مختلف عن الشارع. وما وقع لا يعدو أن يكون (خطأ مهنيا) كان يمكن أن يعالج بمجرد (لفت نظر) من مدير المحطة للمتعاونة التي (نسيت نفسها) في لحظة انفعال…وفي أقصى الحالات بلفت نظر من الهايكا.

هنا يأتي دور الخوارزميات لتجعل من هذه الهفوة البسيطة (جريمة إنسانية) وتحجب تماما القضية ا لأم التي تراوح مكانها دون أن يجد لها أحد حلا. لقد أصبحت المسألة الفرعية التافهة بين عشية وضحاها قضية القضايا، فبعد تجييش المشاعر الوطنية واستنفار الهمم تحركت النيابة العمومية على طريقتها لاستدعاء المظنون فيها والنية مبيتة لجعلها تقضي (الويكاند) في مركز الإيقاف. وما حصل لكرة الثلج في ما بعد صار معروفا فاقتحام أعوان الأمن دار المحامي عشية السبت أصبح عنوانا بارزا في أخبار الإذاعات والقنوات الدولية. وانتهت القضية الأم إلى النسيان…

هل تتحرك الخوارزميات بهذا الأسلوب من تلقاء نفسها، أم أن جهة ما تريد فعلا أن ينسى التونسيون معضلة المهاجرين لينصب اهتمامهم دفعة واحدة على زلة لسان سنية الدهماني وجريمة تغطية العلم في المسبح؟

من الذي يقف وراء الستار ليحركنا جميعا مثل الدمى الخشبية والعرائس التي لا تستطيع الإفلات من خيوط محركها؟ في خشبة للفرجة اسمها: وسائل التواصل الاجتماعي؟

في كل قضايا الرأي العام يفقد المجتمع صوابه ويصاب بهيستيريا جماعية تغذي فيه روح الكراهية والنزعة العدوانية وما كان ذلك ليحدث لولا الفايسبوك الذي قيل عنه سابقا إنه لا يصلح لإدارة الدولة لكن تثبت كل الوقائع من حولنا أنه لا يدير هذه الدولة فقط، بل غير العالم بأسره.

النــــــفق

الأزمة في بلادنا وإن كانت متعددة الأبعاد (سياسة واجتماعية وثقافية) فإن نواتها الصلبة تكمن في إدارة الشأن الاقتصادي، فنسب النمو والتداين والبطالة كلها مؤشرات إحصائية للإخفاق الذي يتجسد على أرض الواقع في مظاهر مختلفة أخطرها تراجع مستوى خدمات المرافق العامة واستشراء العنف وانعدام الأمن، بما يجعل الحياة اليومية صعبة جدا خصوصا على محدودي الدخل والفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المرافق العمومية ولا يمكنها العيش بدونها. وهو ما يفسر الرغبة الهستيرية في مغادرة البلاد للبحث عن آفاق أفضل للعيش.

المنطق الاقتصادي السليم يفترض أن الضرائب التي تحصلها الدولة تخصص لرعاية المرافق العمومية وهذا هو المفهوم الأصلي للدولة الاجتماعية، ولا معنى للدولة إن لم تكن اجتماعية (من غير الحاجة إلى أدلجة هذا المفهوم والتنازع حوله سياسيا)، ففي الدول الاسكندنافية التي تتصدر الترتيب العالمي في مؤشرات السعادة يدفع المواطنون ضرائب عالية دون تذمر لأنهم يتلقون مقابلها خدمات مرضية في الصحة والنقل والتعليم والبيئة وهي القطاعات الأربعة الأساسية التي يؤدي النهوض بها إلى تحقيق التنمية البشرية وبلوغ أرقى مستوياتها.

المنطق الاقتصادي السليم يفترض أن الضرائب التي تحصلها الدولة تخصص لرعاية المرافق العمومية وهذا هو المفهوم الأصلي للدولة الاجتماعية، ولا معنى للدولة إن لم تكن اجتماعية (من غير الحاجة إلى أدلجة هذا المفهوم والتنازع حوله سياسيا)، ففي الدول الاسكندنافية التي تتصدر الترتيب العالمي في مؤشرات السعادة يدفع المواطنون ضرائب عالية دون تذمر لأنهم يتلقون مقابلها خدمات مرضية في الصحة والنقل والتعليم والبيئة وهي القطاعات الأربعة الأساسية التي يؤدي النهوض بها إلى تحقيق التنمية البشرية وبلوغ أرقى مستوياتها.

أما عندنا فإن هذه القطاعات الأربعة تشكو من نقص حاد في مستويات التمويل العمومي، وما يصلها من أموال دافعي الضرائب يكفي بالكاد لتسييرها بالحد الأدنى، ومن ميزانية إلى أخرى ينحصر تفكير الحكومة دائما في الكيفية التي تسمح لها بالحفاظ على مواطن الشغل التي تمثلها هذه القطاعات، أما تطويرها والنهوض بخدماتها فمن المسائل المؤجلة على الدوام، وهو ما يعني بالضرورة تراجعها وتخلفها عن ركب التطور.

أين تذهب أموال دافعي الضرائب؟

مع الإقرار بأن الدولة عبر حكوماتها المتعاقبة لم تتمكن من إنجاز (ثورة جبائية) حقيقية، فإنها رغم قلة الموارد ملزمة نفسها تحت لافتة: القطاع العام خط أحمر، بتحمل مسؤولية المؤسسات الاقتصادية المفلسة! بدل الإنفاق بالسخاء المطلوب على تلك المرافق التي لا تدخل خدماتها في حسابات الربح والخسارة أو المرافق ذات البعد الاستراتيجي مثل مراكز البحث العلمي والأقطاب التكنولوجية.

ولذلك فعندما يدفع المواطن في دولة أخرى ضريبة من مرتبه الشهري يجد في المقابل مستشفى يقدم خدمات جيدة ووسيلة نقل عام مريحة، بينما يدفع الموظف التونسي ضريبة عالية كي تحافظ الخطوط التونسية على موظفيها وكذلك معمل عجين الورق ومعمل السكر ومعمل التبغ إلى آخر قائمة الشركات (الوطنية) التي تمثل عبئا على المالية العمومية ويرى الخطاب السياسي الرسمي الراهن رغم ذلك أن التفويت فيها يعتبر تنازلا عن السيادة الوطنية!!!

الموظف التونسي يدفع الضريبة لتتمكن الدولة من المحافظة على موطن شغل لموظف آخر في مؤسسة اقتصادية مفلسة ثم يذهب الاثنان إلى مستشفى يقدم خدمات رديئة ويركبان معا حافلة من بقايا أسطول حافلات باريس، وبدل أن تتجه الأموال العمومية إلى تحسين المدارس والقطارات وتبليط الأرصفة وتنقية الهواء وتشجير الحدائق وتوفير المياه وتحسين الإدارات يتجه نصيب هام من المالية العمومية إلى القطاعات التنافسية التي لا يعود ريعها بشكل مباشر لدافعي الضرائب!

إن الاختيارات الاقتصادية لدولة ما تقع عادة داخل إطار إيديولوجي نظري، لكن الوضع في بلادنا يبدو خارج أي إطار وأقرب إلى الفوضى، فلا أحد يستطيع أن يجيبك اليوم بدقة: هل نحن دولة ليبرالية أم اشتراكية؟ هل نحن مع السياسة الحمائية أم مع التنافس الحر؟ هل نحن حقا منخرطون في العولمة ونتبنى حقيقة اقتصاد السوق؟؟ وفي الوقت الذي يبدو فيه أن المخارج الممكنة من الوضع الاقتصادي الراهن تتمثل في تخليص المالية العمومية من عبء القطاعات التنافسية يواصل الخطاب السياسي رفع الشعارات التي تصور أي تنازل عن القطاع العام بمثابة الخيانة العظمى، ويمهد البعض الآن لتمويل الشركات الأهلية المفترض في (فلسفتها) أن تمثل حلا للمبادرة الخاصة ولنسيج المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يمثل في عديد الدول رافعة اقتصادية مهمة وصمام أمان اجتماعي… وهذا ما يعني أننا نسير بخطى حثيثة داخل نفق لا يؤدي آخره إلى شيء.

البحث عن فضيحة

مشهد مخاطبة قيس سعيد للرئيس المدير العام للخطوط التونسية وسؤاله إياه عن الطائرة التي (خرجت ولم تعد) مشهد مثقل بالدلالات، فمن الواضح أن السيد الرئيس وصله تقرير من جهة ما يثق فيها ثقة عمياء، الأمر الذي جعله يندفع إلى المطار دون إخضاع المعلومات التي وصلته إلى المراجعة والتثبت ودون تريث لطلب تقارير من مصادر أخرى لاستقصاء الحقيقة بهدوء، واتخاذ ما يلزم بروية.

الرئيس قيس سعيد في زيارة غلى المطار

والرئيس في هذا المشهد لا يصغي إلا لنفسه، ولا يسمع إلا صدى صوته، فرغم تأكيد مخاطبه أن الطائرة بيعت ومحاولته اليائسة إرجاء الخوض في الموضوع إلى جلسة انفرادية (تحفظ ماء وجه الرئاسة)، ظل هو يردد: (لكنها لم تعد!)، (لكنها خرجت ولم تعد!) وهذا (لعمري) مشهد في منتهى السريالية يؤلم أكثر مما يضحك، فالرئيس هو ممثل الدولة ورمزها الأعلى، ولا أحد يتمنى أن يرى رئيس بلاده في موقف مماثل.

لكنه هو الذي وضع نفسه في هذا الموقف السخيف، فهذه الزيارة غير المعلنة (كما تسمى في أدبيات الاتصال الرئاسي) تبدو أشبه بالكمين الذي أراد بواسطته إشهاد الناس على وجود الفساد (رغم أنه لا يوجد شخص واحد يمكنه إنكار ذلك) وعلى وجود عصابات كل همها (العبث بأموال المجموعة الوطنية والتفريط في مكاسب البلاد عبر تسهيل بيع ممتلكات المؤسسات العمومية) إلى آخر الأسطوانة التي حفظها الجمهور التونسي عن ظهر قلب من فرط تكرارها بلا جدوى ولا نتيجة.

لقد فقدت هذه المروية طعمها ورائحتها في ضوء إقرار الرئيس الواضح والصريح بأنه لم يحقق شيئا يذكر في حربه ضد الفساد، فتكراره يوميا في لقاءاته مع رئيس الحكومة وفي كل مكان يزوره الحديث بنفس الطريقة عن المحتكرين والمتآمرين والمتلاعبين بقوت الشعب ليس إلا إعلان فشل وهزيمة، وهو لا يكترث كثيرا بذلك، فالزمن الرئاسي يبدو مسترخيا أكثر من اللازم، بما يعطي الانطباع أن (محاربة الفساد) غاية في حد ذاتها، ليس مهما أن ننتصر فيها وأن نغير واقع الناس نحو الأفضل، بل المهم أن تتواصل ولا تتوقف، فاستمرارها هو الشماعة الوحيدة التي يمكن أن تعلق عليها حكومة الرئيس إخفاقاتها.

ومحاربة الفساد مظلة مثالية كذلك تستخدم للقفز على التقاليد السياسية وتحييد الجميع، فهي حرب من نوع (الوان مان شو)، لهذا يتقمص الرئيس في كل خرجاته و(زياراته غير المعلنة) دورا غير دوره، فهو المعتمد والوالي ورئيس مصلحة النظافة، والوزير، وعمر بن الخطاب، وهو الحاكم، والمعارض، الذي يبكي مع الراعي ويشتكي من الذئب، وله في كل مجال القول الفصل يلقيه على أسماع المحيطين به، لا يجرؤ أحد على مقاطعته، وإن قاطعه (كما فعل مدير الخطوط التونسية مرارا) فإنه لا يسمعه. و(فرجة الرجل الوحيد) هذه تجعل المؤمنين بالرئيس (أبناء المشروع) متضامنين معه أكثر من أي وقت مضى، رغم البؤس الذي لم يستطع أن يفعل شيئا لإنقاذهم من براثنه، فهم مقتنعون أنه يريد لهم الأفضل لكن الآخرين يمنعونه. ولا يستطيعون النظر إلى الموضوع من زاوية (انعدام الكفاءة).

وفي نازلة الطائرة تقمص الرئيس شخصية حاكم التحقيق، لينظر في قضية تعود إلى سنة 2017 بما يؤكد أنه عالق في الماضي وعاجز عن مشاهدة المستقبل، ومر بسرعة قصوى إلى الاستنتاج متجاوزا الإجراءات والأعراف والقوانين والمؤسسات ليعلن بنفسه عن وجود جرم مشهود، دون أن يعرف أحد ما هو هذا الجرم، فمرة يقول: (لكنها لم تبع)، ومرة أخرى يقول: (وبأي ثمن بيعت) ومرة يقول (هناك من شاهدها في فلوريدا) ومرة أخرى يقول (لكنها خرجت دون تصريح لدى الديوانة). لا أحد يرى هذا الارتباك والتلعثم والتذبذب في الأداء الرئاسي المهم (البحث عن فضيحة) يقتات منها الجياع وتتواصل بفضلها المهزلة.