البحث عن الأفق الضائع: قراءة في كتاب «تعال أيها السأم!»: وضع «وليد أحمد الفرشيشي» مجموعة من «العتبات»، بالمعنى الاصطلاحي لدى «جيرار جينات» لتكون للقارئ معالم على الطريق إلى العالم الذي يفتح عليه كتابه «تعال أيها السّأم!»، منها العنوان الجامع الذي لم يؤخذ من عناوين النصوص الداخلية على عادة الكتاب في المجاميع القصصية ومنها اختيار عبارة «كتاب قصصي» لوصف العمل وتصنيفه، ومنها اقتباس الكاتب عبارة له في التصدير يقول فيها «السّأم هو كل ما أعطي لي لمواجهة هذا العالم» ويمكن اعتبارها بمثابة العنوان الفرعي وأحد مفاتيح النص الأساسية.

«كل ما يجعل من النص كتابا» -على حد عبارة جينيت- له أهمية مخصوصة في كيفية إنشاء علاقتنا الخاصة بهذا النص، سننتبه إلى هذا بعد الفراغ من القراءة الأولى، والعودة ثانية لتأمل كل مكونات الكتاب على حدة، فالكاتب لا يقدم لنا «مجموعة قصصية» بالمعنى التقليدي المتعارف عليه إنما نعاين هنا انزياحا استراتيجيا في مستوى التوصيف الأجناسي أساسه ما تتّسم به النصوص من انفتاح وقابلية للحوار. فكل نصّ يمثل على حدة وحدة قصصية مكتفية بذاتها، لكن الحوار الداخلي بين هذه النصوص يجعلها تؤلف مجتمعة «الكتاب» كما تؤلف الآلات الموسيقية المختلفة سمفونية واحدة.

إني أرى نورا يخرج من فمه…

ينفتح الكتاب على مشهد صلب الحلاج وينغلق على مشهد صلب المسيح، وكل ما فيه من حكايات وصور ورموز ومعان يقع بين هذين المشهدين، حيث الموت طريق للانعتاق، وحيث التضحية أساس المواجهة مع العالم، وحيث «الرؤيا» لدى الكاتب أساس الفردانية وسبيل الخلاص. وهي ليست فردانية زعيم سياسي يتقدم فرقة يزعم أنها الناجية، بل فردانية متصوف أدرك العالم بإشراق روحي، «صرختي بلاد ليست ككل بلاد الله، بلادي مُربّع من نور يدور حوله الخلق منشدين: إننا نرى النور..» هذه الصرخة هي ذاتها التي استقبلتنا في عتبة ممدوح عدوان ضمن الاقتباسات «الحياة مزدحمة والهاوية قريبة ولابد أن أكمل صرختي».

المنطق الداخلي الذي ينظم حوار النصوص هذا يقوم على المفارقة، فالموت مقترن بالانعتاق والخلاص، بينما الولادة مشوهة وقبيحة وتفتح على «ديستوبيا» مرعبة. هذه الولادة يجسدها في نص «لا تترك ضفدعا يقفز إلى بطن زوجتك الحامل!» «جرثومة» الذي ولد في يوم «انكشف فيه فرج السماء وبالت على الناس ضفادع»، ولعل هذا القبح الذي يغمر كل شيء في العالم هو الذي يجعل من لحظة الموت لحظة نورانية تتكشف فيها الحقيقة: «المجد للإنسان وحده، لأنه النهر الصافي الخارج من ماء الحياة لامعا كالبلّور»، وهكذا يستدعي الموت ولادة جديدة، كما تستدعي الولادة بالضرورة موتا محتوما، ومن هذا التعاقب الأبدي بين الموت والولادة تستمر رحلة الإنسان في البحث داخل ذاته عن الحقيقة، فمواجهة العالم لا تكون إلا بالاهتداء إلى الحقيقة الكامنة في الذات، بالكشف الصوفي، من أجل المجد «المجد للإنسان وحده يا سمعان، ففي وسط قلبه لا يكون ليل…».

واقعية بوجهين!

الواقعية في هذا الكتاب لها وجهان: وجه اجتماعي ووجه سحري، يتجليان معا في حوار النصوص عبر الشخصيات التي تصل بينها وشائج قوية: الشاعر والنقاد، المؤلف والناشر، القاضي والسجناء، عبد الله بن عبد الله الذي يحلق في السماء والزعيم الذي يغلق الباب على نفسه في القصر الجمهوري، هناك علاقة بين تونس الحيز الواقعي المعروف و«فرفورانيا» المدى العجائبي المتخيل. كل الشخصيات القصصية لها بعدان: بعد يؤصلها في واقع الكاتب الاجتماعي وذاكرة القارئ التاريخية، وبعد آخر في عالم الرمز حيث الغرابة المطلقة على النحو الذي تصاغ به عوالم «الواقعية السحرية»، «يقول ناقد ما بتثاؤب متنمر!».

كل النماذج البشرية داخل هذا المصهر السردي تأتي من عالم نعرفه جيدا، فالنص بكل مكوناته يتحاور مع واقعنا اليوم: تونس الآن وهنا. وكأن الكاتب أراد لكتابه القصصي أن يكون مرآة، لكنها مرآة قذفت بحجر فانشطرت إلى مئات الشظايا، وصارت تعيد إلينا وجوهنا تارة على هيئة مضحكة وتارة أخرى عل هيئة مفزعة وقبيحة.

هناك نموذجان جيدان للتدليل على حوار النصوص والشخصيات المباشر مع عالمنا عبر «الكوميديا السوداء»: النموذج الأول المثقف المهزوم الذي كتب «موجز تاريخ البشرية من خلال عيني مونيكا بلوتشي» ويقف يائسا في مقبرة المخطوطات يبرر كيف جمع «الله وأنبياءه مع عتوقة وصليحة والباجي قايد السبسي وعبد الرحمن الكافي…» للإجابة عن أسئلة الجنس البشري الأبدية.

والنموذج الثاني «الشنوفي» المفتش الأحمق الذي يعتقل الأطفال لأنهم يُسوّدون الجدران بدعايات مناهضة للنظام. هنا تتقلص المسافة كثيرا بين السرد والواقع، ويكاد الحوار يكون مباشرا شفافا، فالقارئ في تونس يعرف جيدا هذا المفتش الأربعيني، الذي تحول اليأس في قلبه إلى «كويكبة نجوم تجر الكراهية تجاه البشر والعالم»، والكاتب هنا يقدم قراءة بسيكولوجية للعناصر المكونة لدولة الاستبداد حيث لا مناص من فهم أسبابها في ضوء العقد النفسية الدفينة والإحباطات الكبرى في حيوات موظفيها الصغار، أعوان الظلم والقهر.

من خلال هذه النماذج وغيرها يفكّك الكاتب عالمنا كما يفكّك ساعاتي منبها قديما ويعيد بناءه وتركيبه على نحو مختلف ليجعله يعمل وفق رؤيته هو لما ينبغي أن يكون عليه العالم. يحوّله من عالم منظم منطقي ميت!، إلى عالم فوضوي حي.

السّأم المواجهة التغيير

تتكرر عبارة السّأم في الكتاب بصيغ مختلفة. فترد في البداية منسوبة بشكل مباشر إلى الكاتب، في خطاب إنشائي يقوم على النداء «تعال أيها السّأم!»، ثم بصيغة خبرية تقريرية يُعرّف بها الكاتب «السّأم» بوصفه «أداة لمواجهة العالم». وهكذا يدرك القارئ منذ العتبات الأولى أن للسّأم في هذا المتن السردي معنى مختلفا عن المتداول، فالسّأم لغة هو الملل والضجر، والسّأم في السياق الأدبي ليس مجرد شعور، بل هو حالة وجودية تختزل الفراغ الداخلي أو الانفصال عن الواقع، فكيف يصبح السّأم قيمة إيجابية وأداة لمواجهة العالم؟

لم تتخلص عبارة «السّأم» داخل هذا المتن من دلالتها الأصلية عن الملل والضجر وفساد العالم، بل إن الكاتب أسّس على هذا المعنى كامل المعمار السردي، نقرأ مثلا في نص «كل شيء سيكون على ما يرام» عن الكاتب الذي يبحث عن دور له أعمق من وضعية «الديكور الحداثي» أن يكون دليلا منطقيا على ما تحمله مشاريعهم من صدق لا يطاله الباطل من «جهات السّأم الأربع»، كما نقرأ في نص «هذا الجوع يقتلني يا حلوة» وهو نص محوري في الكتاب يضع فيه الكاتب نفسه «وليد أحمد الفرشيشي» في مستشفى يقع بين المعقول واللامعقول، ويتلاعب فيه الكاتب بالمعاني على نحو يجردها من وطأة الدلالة النظامية، يقول في هذا السياق «أنا لا أهرب… كلّ ما أفعله هو السير في جثّةٍ ينهشها السّأم وأضحك»، فيما يكون السّأم منتهى وعي السياسي اليساري إيذانا بموته: «قال السياسي اليساري: هذا العالم مملّ على نحوٍ يبعثُ بـالسّأم إلى قلبي! ثم أسلم الروح».

لكن المعنى الوجودي الفلسفي العميق للسّأم يتطور في «الأفق الضائع» من خلال حوارية «بلا رأس ولا ذيل» بين الراوي والمتسول الذي مربضه بين «حانة الفردوس» وجامع «السّأم»، وهو يبدو بمثابة الفكرة أكثر من كونه شخصا ماديا، وكأن الراوي كان وهو يحاوره يحاور ذاته ليعيد اكتشاف طريق النور، أفق الخلاص الضائع، وفي هذه الحوارية التي يصبح فيها المتسول مصدرا للحكمة والمعرفة «العادات سجّان لا يرحم»، والإيمان الحقيقي لا يتعلّق بالقرآن أو بالإنجيل، بل يتطلب الإنصات الجيد إلى أي منهما!

الحوار هو العمود الفقري الذي انبنى عليه الكتاب، ففي كل قصة من القصص حوار ومساءلة واكتشاف، وعبر هذه الحواريات المختلفة سياقاتُها يتطور معنى «السّأم» ويغادر دلالاته الأولى عن الملل والضجر ليصبح ذلك الشيء الثمين الذي يستحقّ أن ننبش عنه التراب مثل الغربان «الآن، بوسعي أن أقول ما هو هذا الشيء: السّأم…..»، السّأم الحقيقي إذن هو ثمرة الكشف والمعرفة اللذين يتحققان بالحوار والمساءلة، وفي كل الحوارات يصل الكاتب إلى المنطقة القصوى في الوعي: «في تلك اللحظة بكيت على حياتي التي ما كانت قط حياتي».

خيال مورافيا

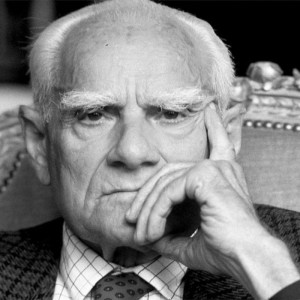

«تعال أيها السأم!» ليس كتابا قصصيا منغلقا على ذاته، بل إنه يبدو كالحوض الذي تلتقي فيه نصوص شتى، وتبدو فيه الشخصيات والقصص والحوارات مثل شبكة ألياف عصبية معقّدة تتحرّك حول نقطة في المركز هي «السّأم» بوصفه أعلى درجات وعي الذات بذاتها. يتجاوز الأمر هنا الشعور بانعدام الجدوى وفقدان الشغف والخواء كما يبدو في التناول الكلاسيكي للسأم في عدة روايات كلاسيكية، بل هو تعبير عن الاغتراب بالمعنى الوجودي، وأقرب النصوص إلى عالم «وليد أحمد الفرشيشي» رواية «السّأم» للكاتب الإيطالي: «ألبرتو مورافيا».

السأم الوجودي لدى مورافيا يولد من الشعور بعبثية واقع ناقص، والسّأم هو غياب العلاقات بين الأشياء وقد ملأ في عهد الفاشية -كما يقول- «حتى الهواء الذي كنا نتنفّسه»، والتاريخ لم يكن قائماً لا على التقدم ولا على التطور البيولوجي أو العامل الاقتصادي إنما هو قائم على السأم: «لقد سئم الرب فخلق الأرض والسماء والماء والحيوان والنبات، ثم خلق آدم وحواء، وسئم هذان بدورهما في الجنة فأكلا الثمرة المحرمة» هنا النقطة التي يلتقي فيها الفرشيشي مع مورافيا: السّأم النقطة التي يكون منها الخلق.

إن مواجهة العالم في كتاب «تعال أيها السّأم!» لوليد أحمد الفرشيشي، مشروع فكري ينطلق أولا من معرفة الذات حيث تبدو نصوص الكتاب كما ذكرنا سالفا بمثابة الوقوف العاري أمام مرآة لكنها مشطورة لا تخدعنا بإعادة ذواتنا إلينا متطابقة على النحو الذي تفعله الواقعية الاجتماعية، وإن ذهاب النص إلى المنطقة العجائبية السحرية حيث الغرابة المطلقة أساس الرمز والإيحاء إنما هو جزء من مشروع البحث في داخل الذات عن كنه الحياة وجوهر الوجود، والكتاب ممتع لعمقه الشعري واتّساع الرؤيا فيه بعبارة منفتحة على آفاق بلاغية وصور مجازية لا حدّ لها. إنه رحلة في أعماق الذات البشرية حيث تتحاور النصوص الدينية والأدبية المؤسسة وتتحرك الشخصيات الرموز على ركح التجربة الوجودية، فهذا الكتاب يبدو بمثابة الطريق الذي نتوغل منه إلى أعماقنا بحثا عن الخلاص، ذلك الأفق الضائع.