مطلع تسعينات القرن الماضي كنت أدرّس العربية لتلاميذ الباكالوريا في إحدى قرى السّاحل، وكان من تقاليد المنهج الدراسي أن نُحدّد بدءا وإجمالا مراحل تطوّر الحركة العقلية عند العرب قبل شرح النصوص الأدبية وتحليلها مستأنسين بما جاء في كتب أحمد أمين لأنها تفي بالحاجة.

مولوتوف

لكنني فوجئت يوما بأحد التلاميذ يقول: “لقد عرّفتَ الجاهلية بأنها مرحلة ما قبل ظهور الإسلام وهذا غير صحيح، فالجاهلية هي كلُّ حكمٍ لا يعمل بما أنزل الله”. فأجبته بأنّ ما يقوله يخرج عن نطاق الدرس لأنه ضرب من التوصيف الإيديولوجي بينما نحن بصدد مقاربة تاريخية بغاية وضع النصوص في سياقها، وأنه بصرف النّظر عن التّاريخ والإيديولوجيا لا يمكن أخلاقيا تقديم الرأي المخالف بنفي الغير ونسبته إلى الجهل، وطلبت منه أن يغادر الدّرس إذا كان يعتقد حقّا أنّ ما أقوله غير صحيح، فما كان منه الاّ أن غادر القاعة، ولا أذكر أنني رأيته بعدها كثيرا إلى أن وقعت حادثة المولوتوف، فلاذ بالفرار إلى وجهة غير معلومة واختفى عن الأنظار إلى الأبد.

كانت تلك أول مواجهة مع جيل آخر من المنتسبين إلى الحركة الإسلامية، جيل التلاميذ، فطيلة أعوام الجامعة كانت القوى متكافئة نسبيا في ساحات الكلية وأروقتها، وكان العنف الثوري قاسما مشتركا بين كل الفصائل، سواء أرفعت صور تشي غيفارا أم ردّدت أناشيد الإخوان، فقد وحّدتهم المواجهةُ الحاسمة مع السّلطة وآلة القمع الجهنمية، وكان للإسلاميين دور مهم طيلة سنة 1987 في تحريك الشارع والخروج بالمظاهرات من بين أسوار الكليات من أجل كسر الحصار المفروض على الحرم الجامعي ونقل مظاهر الاحتجاج إلى العاصمة ومحيطها الشعبي، وقد كانوا هم الأقدر على ذلك بفضل امتدادهم التنظيمي في المجتمع وتغلغلهم في أبعد خلاياه خلافا لبقية التنظيمات.

مضت على تلك الأيام سنوات قليلة تغيّر فيها الوضع من حال إلى حال، شهدت البلاد انفراجا نسبيا بعد رحيل بورقيبة إلى منفاه، فخرج قادة الاتجاه الإسلامي من السّجون ليوقّعوا على ميثاق وطني يتعهّد فيه الجميع بإدارة الاختلاف بعيدا عن منطق العنف والإقصاء، وغيّر الاتّجاه الإسلامي اسمه استعدادا للمشاركة في الحياة السياسية بعد أن أعلن زعيمه التاريخي راشد الغنوشي ثقته في الله أولا وفي بن علي ثانيا، ثم سرعان ما أطلّ غول العنف من جديد بعد أن تعطّلت الزيجة السّعيدة بين الرجلين، وعادت زجاجات المولوتوف الحارقة إلى الشارع تستهدف مقرّات الحكومة والتّجمع إلى أن وقعت حادثة باب سويقة الشهيرة. عاشت البلاد آنذاك حالة من الانفلات الأمني تحوّلت معها شُعبُ التّجمع إلى لجان يقظة تؤمن دوريات ليلية ونهارية في الأحياء والشوارع وترفع تقاريرها إلى من يهمّه الأمر، وكانت تلك هي اللبنة الأولى في صرح الدولة البوليسية التي ستحكم عشرين عاما بقبضة من حديد.

يصعب علينا اليوم أن نُصدّق أن كل ذلك محض افتراء وأن كل ذلك العنف كان مفبركا لتشويه الإسلاميين فليس من سمع كمن رأى. كنا يومها في قاعة الأساتذة، في الاستراحة الصباحية الأولى التي تتوزع دقائقها بين دخان السجائر وأنفاس القهوة السوداء وبياض الطبشور والثرثرة، عندما هجم تلميذان من أكثر تلاميذنا انضباطا على القاعة بزجاجات حارقة كانا يخفيانها في مكان ما في السّاحة استعدادا للّحظة الصّفر. انفجاراتٌ قويّةٌ وسقوطُ جدارٍ فذعرٌ واختناقٌ وإغماءٌ وتدافعٌ إلى النافذة الوحيدة المفتوحة على كلّ الاحتمالات للإفلات من الجحيم، لم نكن مهيئين لهذه التجربة، فهذا لا يحدث الا للآخرين، ولم نكن ندرك في تلك اللحظات المرتبكة التي واجهنا فيها الرّعب بكل تفاصيله أن بعض تلاميذنا قد استهدفونا بعمل إرهابي. كلّ ما عرفناه لاحقا أن الخليّة النّائمة التي قامت بالعملية ألقي القبض على بعض عناصرها فيما تمكن آخرون من مغادرة البلاد، بل وقيل إن قائدها ذاك الذي خرج من درس العربية احتجاجا على التعريف الاصطلاحي لكلمة “الجاهلية” أصبح أميرا للجماعة في دولة أوروبية، ولم نكن نميّز الحقيقة من البهتان فيما يصلنا من أخبار “سنوات الجمر”، لكنّ الثّابت في كلّ هذا أن شبّانا في عمُر غضّ يانع قد غُسِلت أدمغتُهم جيّدا وأصبحوا آلاتٍ يُتحكم فيها عن بُعد للقيام بأكثر الأعمال شراسةً رغم الهدوء والانضباط والتربية والأخلاق والوجه الضّحوك.

- سمير ديلو

لقد تذكّرت كل هذا وأنا أستمع إلى القيادي النهضوي “سمير ديلو” يرغي ويزبد في إذاعة موزاييك ردّا على نائبة النداء “هالة عمران” التي طلبتْ منه ألا يكون خصما وحكما في الآن ذاته وأن يتريّث حتى تبُتَّ هيئةُ الحقيقة والكرامة فيما إذا كان “محرز بودقّة” المتّهمُ بتنفيذ انفجارات سوسة والمنستير صائفة 87 بريئا، فأجابها موازيا بين الضّحية والجلاّد في قوله: هل يتعيّن أيضا نزعُ صفة الشّهيد عن “شكري بلعيد” إلى أن تحكم المحكمة في قضيته (هكذا!)، ديلو أصرّ على استخدام لفظ “المرحوم الشهيد” في حديثه عمّن يعتبره التونسيون إرهابيا –إلى أن يأتي ما يخالف ذلك – مستخدما استراتيجية “هذا غير صحيح”، لاعتبار العملية منسوبة زورا إلى الاتجاه الإسلامي رغم أن ضلوعه في هذا الأمر محسوم.

واضح إذن أن حركة النهضة رغم إعلانها التحوّل التاريخي إلى حزب سياسي مدني غير قادرة على التخلّص من جلبابها الإخواني، ويستعصي عليها مواجهة الماضي بشجاعة الرّجال من أجل الحاضر والمستقبل، فهي تستغلّ حالة الغيبوبة الجماعية والتصحّر المعرفي السّائدة للإمعان في قلب الحقائق وتسويق نظرتها هي إلى التّاريخ، أحرى بالنهضة في هذه المناسبة أن تعتذر لضحاياها من داخل منظومتها الفكرية أولا، أولئك الشبان الذين زجّت بهم في أتون “الجهاد” فرفعوا السّلاح في وجه المجتمع وهم جزء منه، أولئك الذين بَرمجت أمخاخَهم للعصيان فصاروا وقودا في معركة كان من السّهل اجتنابُها، أولئك الذين ابتلعتهم غياهب السّجون والبطالة والفقر دفاعا عن فكرة “تطبيق الشريعة” التي رأت الحركة اليوم وهي تتشعبط في جدار السلطة أنها لم تعد مناسبة للوضع الجديد، بكلّ بساطة كان أحرى بالنهضة أن تعتذر من “محرز بودقّة” بدل أن تزجّ باسمه في معركة أخرى لا طائل من ورائها وتمعنَ في الهروب إلى الأمام.

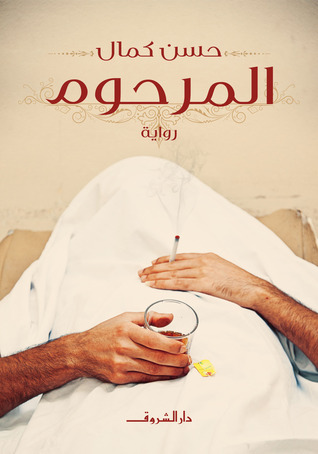

أخيرا فرغتُ من رواية “المرحوم”، فقد استغرقت قراءتها وقتا طويلا رغم أن حجمها لا يتجاوز حجم الروايات المعتاد، لكنّ أمر القراءة لا يتعلّق بالحجم والوقت فحسب بل بالعلاقة التي تنشأ بين القارئ والكتاب، القراءةُ إقامة مؤقتة في عالم الرواية، وكثيرة هي الرّوايات التي يفرغ منها القارئُ بسرعة كبيرة فيغادرها بنفس السرعة، لكنّ رواية المرحوم للروائي المصري حسن كمال ليست من هذا الصنف قطعا.

أخيرا فرغتُ من رواية “المرحوم”، فقد استغرقت قراءتها وقتا طويلا رغم أن حجمها لا يتجاوز حجم الروايات المعتاد، لكنّ أمر القراءة لا يتعلّق بالحجم والوقت فحسب بل بالعلاقة التي تنشأ بين القارئ والكتاب، القراءةُ إقامة مؤقتة في عالم الرواية، وكثيرة هي الرّوايات التي يفرغ منها القارئُ بسرعة كبيرة فيغادرها بنفس السرعة، لكنّ رواية المرحوم للروائي المصري حسن كمال ليست من هذا الصنف قطعا.