عندما علمت من الصديق مختار الفجاري المقيم منذ سنوات طويلة بالمملكة العربية السعودية نبأ وفاة رشيد الغزي أستاذنا في كلية الآداب بمنوبة استيقظت في ذاكرتي صور خلت أن النسيان قد التهمها فإذا هي نابضة بالحياة ناصعة بالألوان كأن لم يتراكم عليها غبار الزمن، وفي مساء ذات اليوم حينما اتصل بي الصديقان شهاب بوهاني وعبد العزيز الجلاصي من سلطنة عمان حيث يقيمان كنت جالسا في مقرّ البريد المركزي بالدوحة أمضغ الوقت في انتظار طرد بريدي قادم من مكان ما في هذا العالم الصغير، فتركت دوري لمن جاء بعدي كي ألتقط خارج القاعة بوضوح أوضح صوت صديقين لم تسعفنا صدف الحياة للّقاء دقائقَ منذ عشرين عاما أو أكثر، تلك المكالمة سحبتني من يدي وأعادتني إلى أيّام الشّباب الأولى، كأنني أدخل غرفة مصعد حديدي بارد ليهبط بي ثلاثين عاما بينما في المرآة صور شاحبة لوجوه وحكايات وأيام لا يستطيع النسيان إخمادها، وكان لزاما عليّ أن أنعى لصديقيّ أستاذنا المشترك رشيد الغزي فاغرورقت أثناء الكلام أصواتنا معا.

عندما علمت من الصديق مختار الفجاري المقيم منذ سنوات طويلة بالمملكة العربية السعودية نبأ وفاة رشيد الغزي أستاذنا في كلية الآداب بمنوبة استيقظت في ذاكرتي صور خلت أن النسيان قد التهمها فإذا هي نابضة بالحياة ناصعة بالألوان كأن لم يتراكم عليها غبار الزمن، وفي مساء ذات اليوم حينما اتصل بي الصديقان شهاب بوهاني وعبد العزيز الجلاصي من سلطنة عمان حيث يقيمان كنت جالسا في مقرّ البريد المركزي بالدوحة أمضغ الوقت في انتظار طرد بريدي قادم من مكان ما في هذا العالم الصغير، فتركت دوري لمن جاء بعدي كي ألتقط خارج القاعة بوضوح أوضح صوت صديقين لم تسعفنا صدف الحياة للّقاء دقائقَ منذ عشرين عاما أو أكثر، تلك المكالمة سحبتني من يدي وأعادتني إلى أيّام الشّباب الأولى، كأنني أدخل غرفة مصعد حديدي بارد ليهبط بي ثلاثين عاما بينما في المرآة صور شاحبة لوجوه وحكايات وأيام لا يستطيع النسيان إخمادها، وكان لزاما عليّ أن أنعى لصديقيّ أستاذنا المشترك رشيد الغزي فاغرورقت أثناء الكلام أصواتنا معا.

هكذا نحن أبناء منوبة طلبة كلية الآداب، لك مطلقُ الحرية في أن تقول عنّا ما تشاء، لكن لن تُنكر علينا وفاءنا لبعضنا البعض والرّابطة العميقة التي تشدّنا إلى ذلك المكان الذي جمعنا منتصف ثمانينات القرن الماضي مهما تناءى بنا المكان فهناك لم نتعلم اللّغة والأدب والعروض والبلاغة فحسب بل تعلمنا الحياة.

كلية منوبة في ذلك الوقت، كانت نوّارة الجامعة التونسية، الطلبة الوافدون من كل الأنحاء ضاق بهم المبنى التاريخي للجامعة وللكلية في شارع 9 أفريل، فكان الانتقال من صخب المدينة إلى هدأة الحقول، من ضجيج الحانات والمقاهي إلى طراوة العشب وعذوبة الندى، كانت أجمل أوقات الكلية تلك التي نقضيها في الساحات المفتوحة والشوارع الخلفية والقاعات الفارغة، أما الدروس فقد كانت أشبه بحلقات التعليم الزيتوني حيث يرتبط كل شيخ بدرس في الفقه أو النحو أو الحديث، فلم يكن الانتسابُ إلى هذا الصفّ أو ذاك له معنى، إذ يمكن للطالب أن يختار الدّرس الذي يشاء وكانت مناهجُ الكلّية يومئذ تسمح بذلك وتمنح الطالب حرية كبيرة في البحث والتكوين الذاتي، كان تحليل قصيدة خليل حاوي “البحار والدرويش” مرتبطا بكمال عمران، وكان درس الرومنسية العربية أجمل ما يكون مع محمد لطفي اليوسفي، ولا غنى عن محمد صالح المراكشي في دراسة رشيد رضا كما لا غنى عن محمد الهادي الطرابلسي في فهم المنهج الأسلوبي، وهكذا دواليك، وكنا نعرف بمكر الشباب وذكائه الوقّاد أن بعض هؤلاء الذين ذكرت لا يمكن أن تنتفع منهم كثيرا خارج الدرس الذي ارتبطوا به وهو عادة موضوع الدكتوراه التي اشتغلوا عليها سنوات طويلة والبعض الآخر يمكنك أن تتعلّم منه كلّ شيء بلا استثناء.

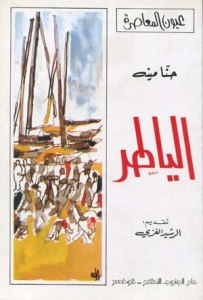

وسط هذه السمفونية، ارتبط رشيد الغزي برواية “الياطر” لحنا مينة وكانت العبارة تسري في أروقة الكلية سريان الماء في الأرض اليباب فتحييها، “الياطر في السنة الثانية، لن تفهمها إلا مع الغزي”، وكان ذلك كذلك، تمتلئ القاعة حتى تفيض والعيون جميعا معلقة على زكريا المرسنلي وهو يقول: “لست راضيا عما حدث”، وبينما يذهب كل الشرّاح والمحللين إلى تفسير هندسة الرواية وبراعة حنا مينة في كسر تسلسل السرد الخطي والقفز على الأزمنة، يتنفس رشيد الغزي عميقا وهو ينظر إلى الحقول الخضراء الفسيحة خارج نافذة المبنى، ويسأل: من منكم يحبّ الصيد، من منكم يحبّ البحر؟، تملأ الدهشة أفق المكان فيقول بثقة كبيرة: لن تفهموا الياطر مالم تحبوا البحر؟.

كان غامضا بعض الشيء قليل الكلام والظهور، فلم نكن نعرف عنه غير أنه من “حمام الأغزاز” وأنه يحبّ البحر كثيرا وينتظر بفارغ الصبر نهاية الأسبوع ليغادر العاصمة في اتجاه قريته البحرية الفاتنة، ومنذ تلك اللحظات سترتدي صورة زكريا المرسنلي في مخيلتي وجه رشيد الغزي وسيأخذ صوته نبرات صوت الأستاذ الخافتة، وكان ذلك من أجمل دروس الرواية أن تبدأ أولا بهدم الجدار الوهمي المصطنع بين الأدب والحياة بين الخيال والحقيقة فتعيش النص بينما أنت تقرأه.

في أحد امتحانات مادّة اللغة، طلب منا الأستاذ رشيد الغزي أن نحلّل آية من آيات القرآن الكريم، فاستعصت على الجميع واتجه الطلبة إلى غيره من الأساتذة بعد الفراغ من الامتحان لسؤالهم عن هذه الآية العصية على التحليل، واختلفت الآراء حتى وصل الأمر إلى صاحب الامتحان ذاته في قاعة الأساتذة وجرّب بنفسه تحليل الآية فاستعصت عليه، فما كان منه الا أن حذف السؤال وأعلمنا بأن تلك الآية مختلف في تحليلها وأنه لم ينتبه إلى ذلك عند وضعها في الامتحان، وكان ذلك هو الدرس الثاني الكبير الذي تعلمناه منه: تواضع العلماء.

رحم الله أستاذنا الكبير رشيد الغزي ورزق أهله جميل الصبر.