اشكي للعروي

في معرض ردّهم على الممتعضين من الرداءة التلفزيونية السّائدة يردّد البعض عبارة عبد العزيز العروي الشهيرة “بيننا فلسة” مطمئنين إلى جواز استخدامها في غير العصر الذي قيلت فيه، فأين نحن من زمن العروي؟

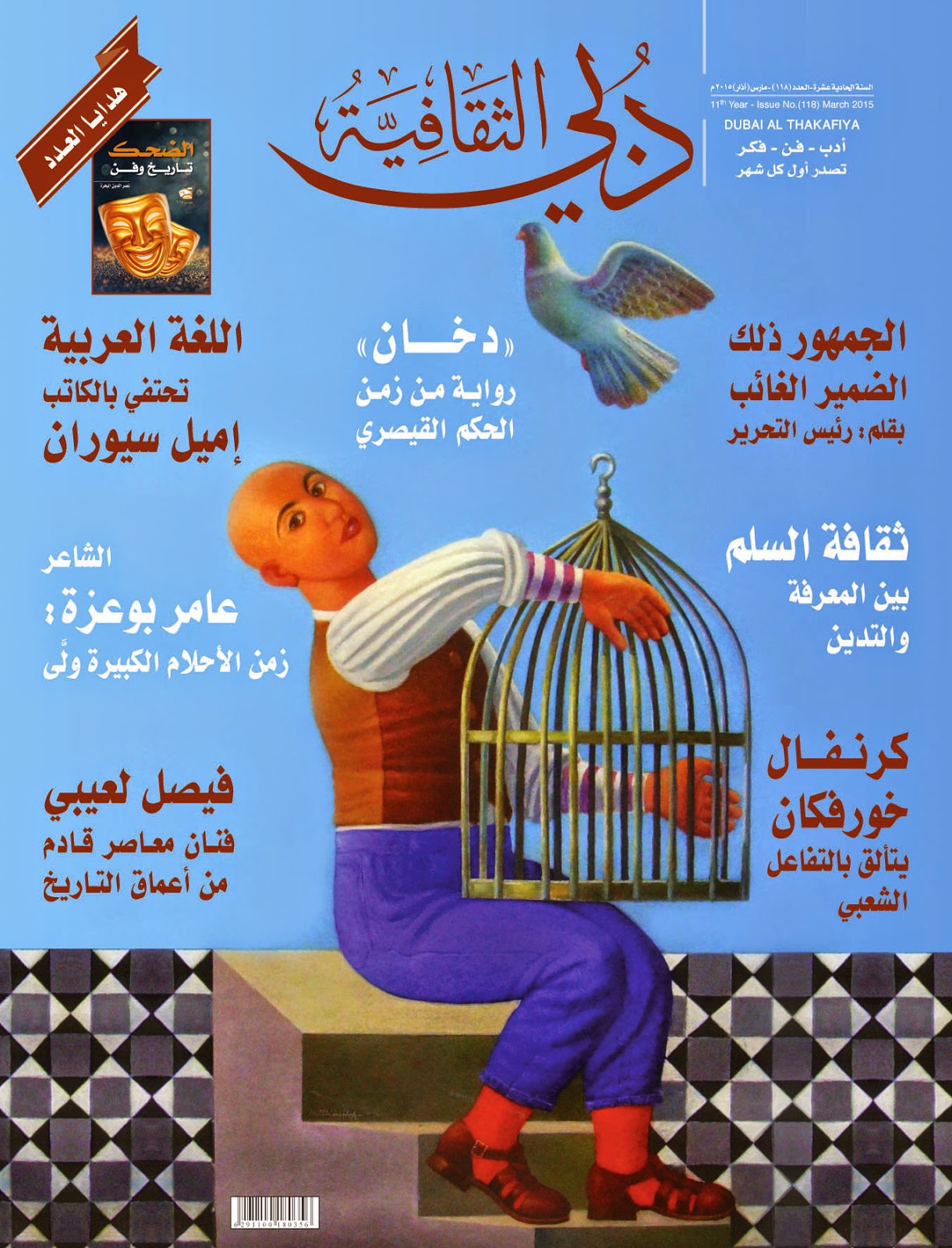

تلك العبارة قيلت عندما كان الراديو قطعة ثمينة لا تمتلكها كلّ البيوت، وكان الاستماع إلى أسماره أو حفلاته حدثا عائليا يجمع ولا يفرق، كان الراديو يؤدي وظيفته الإخبارية المكرسةَ للدعاية السياسية ويسلّي الناس ويعلّمهم بخرافات الوعظ والإرشاد والتمثيليات الاجتماعية، ويصل الأمر به حدّ تذكيرهم بقواعد التعايش حين ينبّههم عند الساعة العاشرة ليلا إلى ضرورة احترام الجار، أما المتحدثون صُنّاعُ الفرجة الصوتية فيه فقد كانوا من علية القوم ومن كبار المبدعين، إنه زمن الدوعاجي وكرباكة وعثمان الكعاك، زمن الهادي الجويني وصليحة والجموسي والجيل الذهبي المؤسس، وإذا أصبت حظا من أرشيف الإذاعة التونسية الذي عبثت به أيادي العابثين ستجد حتما بقايا من أصوات المسعدي وطه حسين وميخائيل نعيمة والفاضل بن عاشور والبشير خريف وآخرين. إنه زمن لا يتكرّر، فقد كان كلُّ شيء بسيطا وعاديا وممكنا، وكان ثمة وقت للخيال والجمال وأناقة الروح، كانت الأحلام شاسعة رغم الفقر والجهل والتسلّط، والعروي عندما قال عبارته الشهيرة: “بيننا فِلْسة” كان يدرك أنْ لا حرية للأفراد خارج نطاق السلطة، سلطة من يمتلكون القدرة على استعمال “الفِلسة”، فهي لم تكن من حق الجميع، الزعيم في قصره والمعلم في مدرسته والأب في بيته، هؤلاء كانوا قادرين على استعمال “الفِلسة” لتقرير مصير الآخرين وفق ما يرونه هم المصلحةَ الفُضلى.

أي قيمة لهذه العبارة في زمن اليوتيوب؟ البضاعة تُعرض مرة واحدة على الشاشة ثم تصبح متاحة للمشاهدة في أي وقت، تُعرض كاملةً ثم تُجزأ لاحقا إلى لقطات بحسب ما يتوفّر فيها من إثارة، يفقد السياق الدرامي نسقه الخطي في خضم “فوضى خلاقة”، هنا تستطيع أن تشاهد كل شيء متى تشاء بمفردك، فقد سقطت أسطورة السهرة العائلية بكل ما يحفّ بها من صور رومنسية، صورة الأب الذي يطالع الجريدة والأم التي ترفو الجوارب والجدة التي تروي الحكايات بينما تتمطى القطة أمام المدفأة(!) انتهى زمن العائلة وبدأ زمن الأفراد، ولم يعد غريبا أن تنتبه امرأة إلى أن الشاب الذي عُرضتْ صورتُه في الأخبار بعد أن أعدم العشرات في عملية انتحارية هو فلذة كبدها الذي لم تنتبه إليه وهو ينمو خارج حضيرة العائلة متمردا على فِلْسَة العروي. تغيّر كل شيء من حولنا وانهار المعبد على رؤوسنا، وهم يردّدون عبارة لو ظلّ قائلها حيّا بيننا لنقّحها وغيّرها أو تبرّأ منها جملة وتفصيلا.

المسلسلات التي تثير امتعاض الناس لا تدمّر الأخلاق والقيم، بل تدمّر فكرة الإبداع ذاتها وتبتذل الخلق الفني، الآن يمكن لمن هبّ ودبّ أن يتقمّص ثوب المخرج والسيناريست وصاحب الأفكار ليصنع ما يشاء باسم الحرية، هؤلاء الفوضويون الذين يأكلون من كل الموائد ينتحلون صفات لا تناسب مقاساتهم الطبيعية، وهو أمر كان ينبغي أن يعاقب عليه القانون مثلما يفعل عندما يلقي القبض على من ينتحل صفة الغير، الأمرُ أخطر من أن يكون تزمّتا زائدا من المتفرجين إزاء فائض من الحرية لا يناسب أمخاخهم الصغيرة المتيبسة، وأخطر من أن ننهيه هكذا بمجرد الضغط على فِلسة العروي، هذه العبارة إذا ترجمتها إلى لغة العصر وجدتها: “اشرب والاّ طيّر قرنك”، وبنفس هذا الخطاب الفوقي الذي يجعل به بعض صناع الفرجة أنفسهم فوق النقد يحق لآخرين كذلك أن يُلجموا كل الأفواه المحتجة على اعتلاء كافون صهوة قرطاج فالأمر سيّان وفي النهاية لم يفرض أحدٌ على أحدٍ الحضورَ كما لم يفرض عليك أحدٌ المشاهدة!!

التلفزيون ليس مجرد أداة ترفيه وتسلية بل يساهم في التنشئة الاجتماعية، وقد رأى الناس خطره في الاتجاه المعاكس عندما تخصصت قنوات الظلام في غسيل الأدمغة وتكفينها بالأفكار الرجعية، وامتعاض الناس من الدعارة المفروضة علينا بعنوان الحرية هو مجرد وجهة نظر، فأي معنى للنقاش تحت طائلة عبارة أكل عليها الدهر وشرب، ولماذا تريدون أن يكون بيننا وبينكم مجرّد فِلْسة؟ والحال أن ما بيننا هو أجمل وأنقى وأسمى.

كلاب بافــــلوف

فيما يشبه المتلازمة الحتمية ينقسم الرأي العام في تونس عقب كل عملية إرهابية غادرة إلى موقفين، موقف مع وجهة النظر الرسمية، وموقفٍ آخرَ يتبنى روايات مناقضةً تذهب حدّ تخوين السلطة ذاتها واتهامها بافتعال الإرهاب. ورغم تبني التنظيمات الإرهابية عملياتها الدموية واحتفال خلاياها المتناومة هنا وهناك بما يحدث من خراب، يصرّ البعض على ترويج سيناريوهات تبدأ بمراكمة الأسئلة حول أسباب الإخفاق الأمني لتصل إلى قصص متكاملة تتوفر على قدر كبير من الخيال الهوليودي.

فيما يشبه المتلازمة الحتمية ينقسم الرأي العام في تونس عقب كل عملية إرهابية غادرة إلى موقفين، موقف مع وجهة النظر الرسمية، وموقفٍ آخرَ يتبنى روايات مناقضةً تذهب حدّ تخوين السلطة ذاتها واتهامها بافتعال الإرهاب. ورغم تبني التنظيمات الإرهابية عملياتها الدموية واحتفال خلاياها المتناومة هنا وهناك بما يحدث من خراب، يصرّ البعض على ترويج سيناريوهات تبدأ بمراكمة الأسئلة حول أسباب الإخفاق الأمني لتصل إلى قصص متكاملة تتوفر على قدر كبير من الخيال الهوليودي.

عملية سوسة تبدو من خلال المعطيات الأولى عملا إرهابيا شديد التعقيد نسجت خيوطه تخطيطا وتدريبا في سوريا وليبيا لضرب عصفورين بحجر واحد، إنهاك الدولة التونسية والانتقام من بريطانيا بسبب مشاركتها في التحالف الدولي ضدّ داعش. لكن البعض يدفع في اتجاه الإيحاء بأن العملية من صنع الدولة العميقة، فهي التي تُحرك أبا عياض وأبا قتادة وأبا مصعب بأزرارها السحرية كلما ضيّق عليها “الثوار” الخناق! هذه الروايات تنتزع دائما الحدث التونسي من سياقه الإقليمي والدولي لتنظر إليه في علاقة بالمتغيرات السياسية المحلية فقط، وهي تتجاهل بشكل كلي ثوابت تاريخية معروفة حول علاقة الإسلام السياسي بالعنف والقدرات التنظيمية والقتالية للجماعات الإرهابية وما أصبحت تتوفر عليه من غطاء مالي بسبب سيطرتها على آبار النفط في سوريا والعراق وليبيا. يتجاهل هؤلاء أن هذه الفرق وان اختلفت أسماؤها وتناحرت فيما بينها لا تختلف عن بعضها البعض إذ تقوم بنفس الفعل لتحقيق نفس الهدف، وكل واحدة منها ترى نفسها الفرقة الوحيدة الناجية التي ستستأثر بالجنان والخلد والنعيم، وأن التمدّد في الأرض جزء من عقيدة “الدولة الإسلامية” التي ينشدون وأن الإنهاك بالفوضى جزء من استراتيجية التمكين.

هؤلاء يرون دائما أن الفظاعات المرتكبة تحت غطاء هذه الحرب الدينية هي من صنع المخابرات الغربية للسيطرة على النفط العربي وإعادة تقسيم الشرق الأوسط، وهي في بعض الروايات مجرد عمليات استخباراتية تبرر ردود الأفعال التي ستليها فالسيسي ذبح الأقباط في ليبيا ليتمكن من قصفها، ولا وجود لعشرية سوداء في الجزائر، إنما هي حرب قامت بها المخابرات العسكرية للسيطرة على الحكم، كما أن الموساد هي التي هاجمت نيويورك يوم الحادي عشر من سبتمبر، ولا يختلف عن ذلك ما جرى في سوسة فقد تم تفريغ الشوارع المؤدية إلى الفندق من الأمنيين حتى يتمكن شخص مسطول لم يظهر عليه أي تديّن من قبل من الوصول إلى هدف حدّده له بعض كبار رجال الأعمال الفاسدين مثلا ليقوم بفعلته ويمكن الحكومة من اتخاذ قرارات تضع حدّا للاحتجاجات الاجتماعية وهلمّ جرّا.

صحيح أن هؤلاء يجدون في بعض التصريحات الحمقاء حبالا يعتصمون بها على غرار ربط الرئيس في خطابه المرتجل بين حادثة سوسة وحملة “وينو البترول”، لكن الخيال الشعبي وهو يذهب في السريالية إلى ما هو أبعد يمثل دائما الحاضنة الثقافية المثلى للإرهاب، وفي الواقع كما في فضاءات التواصل الاجتماعي حراك شعبي حثيث لتعميم البؤس الفكري وتغطيس العقل في وحل الخرافة.

“فاته أن يكون ملاكا”.. قراءة جديدة لسيرة محمد شكري

كمال الرياحي / الجزيرة نت

ما تزال السيرة الذاتية للكاتب المغربي محمد شكري مثيرة للقراءة والنقد منذ بداية ظهور جزئها الأول في ثمانينيات القرن الماضي. وقد قطعت تلك السيرة شوطا طويلا في التهميش والإدانة والمطاردة والمنع.

رفضت دور نشر طباعة الجزء الأول من السيرة والذي يحمل عنوان “الخبز الحافي”، ثم مُنع من التوزيع وحُظر تدريسه في الجامعة كما في حادثة الجامعة الأميركية بالقاهرة.

غير أن هذه السيرة اشتهرت عندما دفعت الطاهر بن جلون لترجمتها إلى الفرنسية، لتظهر في دار ماسبيرو الشهيرة بلغة موليير قبل لغة الضاد التي كتبت بها. وقد سبق أن ظهرت لها ترجمة إنجليزية مخيبة للآمال مع بول بولز.

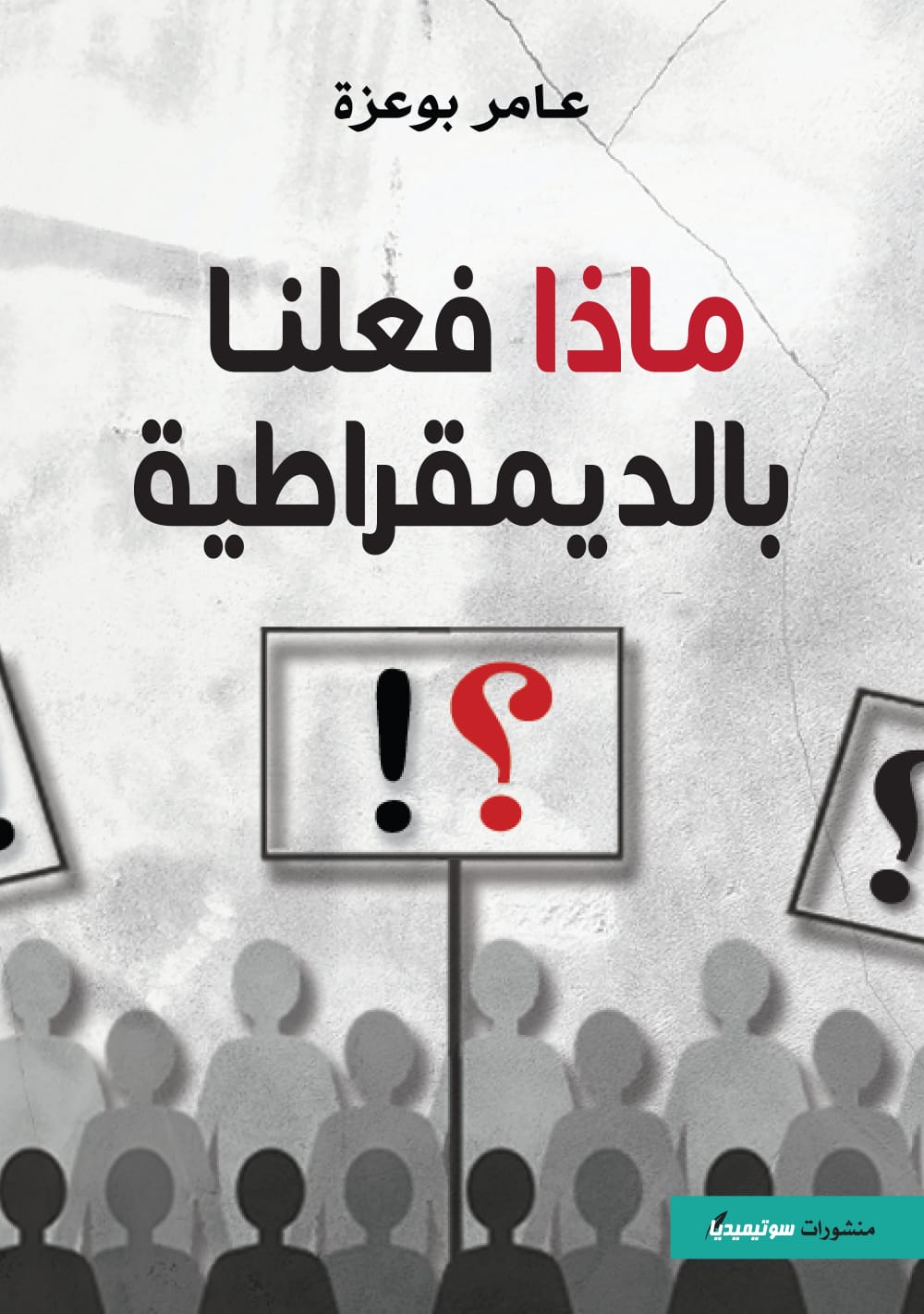

“فاته أن يكون ملاكا” هو كتاب جديد صدر حديثا عن دار البدوي للباحث والإعلامي التونسي عامر بوعزة يحاول فيه تفكيك هذه السيرة ومقاربتها مقاربة نقدية جديدة.

أن يكون ملاكا

اختار الباحث آخر عبارة نطق بها الراوي في “الخبز الحافي” لتكون عنوانا لكتابه، عبارة قالها محمد شكري الكهل أمام قبر أخيه الذي قتله والده وهو بعدُ طفلٌ أمامه. عتبة نصية أخرى تؤكد تمسك الناقد بالطبيعة الاستثنائية لصاحب السيرة الذي فاته أن يكون ملاكا كأخيه، وأنه عاش ليجعل منه الواقع القاسي شيئا آخر لا يقوله النص، وتبقى تأويلاته مفتوحة مع كل قارئ، فهل جعلت منه الحياة شيطانا أم إنسانا؟

جاء الكتاب في بابين: الأول ينطلق من الهوية الواقعية إلى الهوية السردية ويذكّر فيه الباحث بمسألة الهوية الواقعية، محددا خصوصيات المكان وضبط ألاعيب الأزمنة وعلاقتها بسرد الوقائع ووعي الراوي بالعالم وإعادة تشكيل الذات.

أما الباب الثاني فيرصد ملامح الفرادة في سيرة محمد شكري الذاتية، ويتناول قضايا فنية لها علاقة بأدبيات كتابة السير الذاتية ضمن ثنائيات من نحو “الحقيقة والمجاز” و”النسيان والتذكر” و”الطفولة والرجولة” و”الرؤية والرؤيا” و”الذات والآخر”. كما فتح الباب على التقاط الطاقة الرمزية في نص السيرة والتطرق لقضايا نفسية، منها عقدة “قتل الأب” والجسد واللذة ومسألة الموت.

التحرر من الأحادية

لا يدعي الكتاب فتحا في مجال السيرة الذاتية ولا حتى في مقاربة سيرة محمد شكري أو ثلاثيته، بل يكتفي بتوصيف نفسه باعتباره مجرد قارئ لهذه السيرة الذاتية.

لكن قيمة هذا الكتاب تتجلى أولا في محاولة مقاربة السيرة في كلّيتها، أي من خلال الثلاثية كاملة “الخبز الحافي” و”الشطار” و”وجوه”، وبذلك يُخرج الباحثُ المبدعَ شكري من أسر الكتاب الواحد.

ويقول بوعزة مبررا اختياراته “نعتقد أن كتاب الخبز الحافي قد يكون شجرة عظيمة تحجب أمام القرّاء غابة فيها من الغواية الإبداعية ما يستوجب المغامرة”. والحق أن هذا ما كان يردده الكاتب نفسه عندما يواجهه الإعلاميون بأسئلة عن “الخبز الحافي” فيحتج بقوله إنه كتب غيره الكثير، وإن أدبه تطوّر كثيرا عن النص الأول الذي تريد المؤسسة الإعلامية والنقدية أسره فيه.

تتمثل الفضيلة الثانية لهذه القراءة في تحرر القراءة قدر الإمكان من أحادية المنهج الذي رأى الباحث أنها ستكون سببا في قصور الرؤية وتدبر أمر هذا النص الخُلاسي المستعصي على التوصيف، ولذلك فتح القراءة على باب التأويل دون السقوط في فوضى مصطلحية أو في الذاتية الانطباعية.

السيرة والواقع

السيرة والواقع

ينحو هذا البحث نحو مداورة مفهوم الواقع وتجلياته من خلال مدونة سِيَرية لكاتب شديد العلاقة بواقعه يعتبر الباحث أعماله “وثيقة اجتماعية تؤرخ للمهمشين والفقراء، رفضا لمقولة الانعكاس التي تجعل من السيرة الذاتية شهادة للكاتب على عصره”.

وينطلق بوعزة في هذه المقاربة مستندا إلى منجز الإنشائي الفرنسي فيليب لوجون الذي قضى حياته في تقعيد كتابة السيرة الذاتية واستخراج أسرارها وآليات اشتغالها، ولم يتردد في بحوثه في مراجعة بعض أفكاره المتعلقة بمسألة الواقع والتطابق وقول الحقيقة، خاصة بعد ظهور كتب مواطنه جورج ماي.

غير أن انفتاح البحث على الهرمينيوطيقيا (التفسير والتأويل) واجتراحات بول ريكور، وخاصة مفهوم “الهوية السردية”، أكسب المقاربة اختلافا أخرجها من اجترار القراءات الأخرى إلى التأمل في النصوص نفسها لإعادة قراءتها من منظور جديد هو نفسه المنظور الحداثي لتلقي السير الذاتية اليوم.

فالذات الكاتبة لم تعد تلك التي عاشت الوقائع، بل ذاتا سردية خلقها الكاتب لتسرد سيرة ذاتٍ مركبة تتحرك كل لحظة بما يجعلها تتغير ولا تتطابق مع نفسها تماما، ولتصبح في النهاية ذاتا متخيلة وشخصية ورقية لا يربطها بالواقع غير ذلك الميثاق الأول للكتابة بين الكاتب والقارئ يقر فيه أنه سيكتب الحقيقة، فلا وقائع ولا حقيقة يمكن أن تقولها السيرة الذاتية، وخاصة منها تلك التي لا تتردد في وصف نفسها بالروائية.

يمثل كتاب عامر بوعزة بحثا مهما ينضاف إلى المدونة النقدية المهتمة بسيرة محمد الشكري الذاتية، ويقدم قراءة مختلفة وتذكّر ببليوغرافيا نقدية أخرى سبقتها تؤكد أن الأدب الحي يظل في حاجة إلى نوافذ جديدة تفتح عليه من زوايا أخرى غير مطروقة.

لقد وقعنا في الفخّ

وَصَفَ كتابُ فخّ العولمة بدقة ما حدث قبل حدوثه، ولم يكن ذلك تنبؤا بقدر ما كان استشرافا عميقا لما سيؤول إليه وضع الانسان والدولة في ظل دكتاتورية السوق والعولمة. فقد سارت الأمور في اتجاه مغاير لما بشّرت به الدعاية وانتهى الأمر إلى الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية على حد تعبير المؤلفين.

وَصَفَ كتابُ فخّ العولمة بدقة ما حدث قبل حدوثه، ولم يكن ذلك تنبؤا بقدر ما كان استشرافا عميقا لما سيؤول إليه وضع الانسان والدولة في ظل دكتاتورية السوق والعولمة. فقد سارت الأمور في اتجاه مغاير لما بشّرت به الدعاية وانتهى الأمر إلى الاعتداء على الديمقراطية والرفاهية على حد تعبير المؤلفين.

مع نمو العولمة ازدادت الفوارق بين البشر، وأصبحت نظرية الخُمُس الثري بمثابة الحتمية التاريخية، عشرون في المائة من السكان يمتلكون الثروة وثمانون في المائة سكانٌ فائضون عن الحاجة يعيش جزء كبير منهم بالتبرعات والإحسان والتكافل الاجتماعي. قلصت التكنولوجيا فرص العمل وألغت الفلسفةُ الليبراليةُ دورَ الدولة الاجتماعي واقتضت المديونية أن تنضبط الحكوماتُ بصرامة أمام مؤسسات النقد الدولية حيث يتحكم مضاربون كبار في اقتصاديات الدول وسياساتها من وراء وميض شاشات الكمبيوتر فتفاقم عجزها. كلُّ شيء كان مخططا له بدقة، والسؤال المحيّر حول: ماذا سنفعل بالفائضين عن الحاجة؟ كان مطروحا منذ البداية على منظري اقتصاد السوق، وقرّروا أن خليطا من التسلية المخدرة والتغذية الكافية يمكن أن يهدّئ خواطر المُحبطين. لن تلتزم مؤسسات الإنتاج بأي واجب اجتماعي تحت ضغط المنافسة التي تفرضها العولمة إذ الاهتمامُ بأمر العاطلين عن العمل هو من اختصاص جهات أخرى، وينبغي أن يقع عبء الأعمال الخيرية على عاتق الأفراد في مبادرات تضامنية يقومون بها لمساعدة بعضهم البعض. لقد أخذت المنافسة المعولمة تطحن الناس طحنا وتدمّر تماسكهم الاجتماعي، وقعنا في الفخّ، ولم يكن ثمة سبيل إلى القفز على هذه الهوة العميقة أو تجنبها، وأصبحت الهزات الاقتصادية تعصف بدول عريقة في الديمقراطية والرفاه الاجتماعي وتلقي بظلالها العميقة على أوضاع الناس فيها، أما في الدول التي تفتقر إلى الديمقراطية والتي كانت تتمتع في الماضي القريب بقدر نسبي من الرفاه الاجتماعي فإن الانقراض التدريجي للطبقة الوسطى وتوسع رقعة الفاقة والبؤس قادا إلى الانفجار. (أكمل القراءة…)

تحية العلم بطعم الدم

كان لا بدّ لوزارة الدفاع الوطني أن تجد وصفا لائقا بما حدث في ثكنة بوشوشة إبان حدوثه، فوسائل الإعلام ضيقت الخناق على العسكر من أجل الظفر بإجابة رسمية عن سؤال واحد وحيد لاذت إزاءه السلط المسؤولة بالفرار: هل هو عمل إرهابي؟

الترجمة العملية لهذا السؤال: هل ينتمي القاتل إلى الجماعة الإرهابية التي شنت الحرب على البلاد منذ صدرت فيها الفتوى بأنها أرض جهاد، وماذا نسمي القتلى هل هم شهداء عند ربهم يرزقون أم هم مجرد قتلى؟ وتهاطلت الصور الأولى على النت لصحافة الاستقصاء تنقل الأجواء من أمام بيت القاتل بعنوان لافت يتحدث عن الفقيد ولولا بعض من حياء لكتبوا الشهيد!! ولا عزاء للأبرياء العُزّل الذين انفتحت في وجوههم خزانة الرصاص بوحشية لا متناهية وهم يؤدون تحية العلم لم نقرأ حتى أسماءهم. يا الله، كم نحن خارج السياق!

الآن وقد حدث ما حدث، وسواء أكان الأمر قد دُبّر بليل في أقاصي الشعانبي أم إنه أزمة نفسية حادّة لشخص ممنوع من حمل السلاح يتجول بكل حرية بين زملائه المسلحين! هناك ثلاث حقائق تفرض نفسها:

الحقيقة الأولى: أن المقاربة اللغوية التي تستند إلى هوية القاتل مغلوطة، فالوقائع تؤكد أننا أمام عملية إرهابية بامتياز دارت بشكل ناجح داخل مؤسسة عسكرية محصنة أيا كان انتماء القاتل، ولا يغير القول بأنه كان يعاني من اضطرابات نفسية شيئا فكل القتلة لحظة ارتكابهم جريمة القتل هم في لحظة اضطراب نفسي بل إن كل الفيديوهات التي ينشرها الانتحاريون قبل تفجير أنفسهم تُظهرهم في شكل المضطرب النفسي أو المخدّر، لقد توفرت كل عناصر العملية الإرهابية وأبرزها وجود قاتل انتحاري لا تربطه بالقتلى علاقة عداء مباشرة وشخصية تبرر إقدامه على قتلهم بتلك الوحشية ناهيك عن وقوعها في محيط مغلق يشتهي كل إرهابي أن يفجر نفسه فيه، فأهدافهم معروفة وواضحة، والقاتل قد حقق هدفا إرهابيا سواء أكان مكلفا بذلك ومنتميا أو قام بما قام بشكل منفرد ومن تلقاء خلله النفسي. النتيجة واحدة فلنحسم أمرنا بشكل لا يترك للتردّد مكانا.

الحقيقة الثانية تبدو في الفوضى التي ظهرت عليها وسائل الإعلام أثناء تعاطيها مع هذا الحدث، نفس السيناريو الذي حدث يوم واقعة متحف باردو تكرّر رغم أن المجتمع المدني ومختلف الهياكل الفاعلة في الإعلام انتبهت آنذاك إلى وجود خلل ما في المقاربة وانتشر الحديث عن دورات تدريبية خاصة بمجابهة المخاطر والكوارث وعن معدات واستراتيجيات عمل لكن كل ذلك ذهب هباء منثورا وظلت حليمة في عاداتها القديمة، تتسابق الصحف والإذاعات خصوصا عبر وسائطها الالكترونية إلى نشر معلومات متضاربة فتتهاطل على الناس عشرات السيناريوهات المختلفة وتضيع الحقيقة، ويبدو الشخص المسؤول عن نقل الرواية الرسمية لوسائل الإعلام بمثابة المتهم في القرجاني أمام هيئة محققين لا صحفيين تُجابه أقواله بأقوال وتكذيبات يتحصن أصحابها بعبارة: علمنا من مصادرنا!.

أما الحقيقة الثالثة فتتمثل في أن تونس أصبحت بلدا ينبغي أن تتوقع فيه الرصاص في أي مكان، في أي لحظة، تحت أي مسمى، هناك أطفال انبطحوا على الأرض في قاعات الدرس ثم هربوا تاركين كتبهم وأشياءهم وأغلقت المدرسة أبوابها بعد انتشار قوات مقاومة الإرهاب في محيط الثكنة، هؤلاء الأطفال وغيرهم يعيشون واقعا جديدا مختلفا عن واقعنا نحن الذين كنا لا نرى زخّات الرصاص بهذا الشكل العدواني الغريب السافر الا في أفلام الأكشن. هذا التطبيع مع العنف القاتل يستوجب ثقافة أمنية جديدة وتهيئة نفسية خاصة ومن العيب مداراتها والالتفاف عليها تحت داعي الحفاظ على صورة تونس في الخارج والخوف الساذج على السياحة التونسية، الحرب مع الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره حرب طويلة المدى ينبغي أن نتوقع فيها كل شيء وعلينا مواجهة هذه الحقيقة بشجاعة كبيرة.

أحمد اللُّغماني

ينبغِي أنْ تَموتَ قليلاً

لِيمشِيَ خلفَك

يومَ وَداعِكَ هذا الوطنْ

ينبغي،

لِيُمَدَّدَ جِسمُكَ في رايةٍ

ويقولَ النُّحاةُ كلامًا كثيرًا بِلا غَايَةٍ

أنْ تَسيلَ دِماءُ القَصائِدِ بيْنَ يديكْ

في هِجاءِ الزَّمنْ

كيْ تقولَ البلادُ “لقَدْ كانَ مِنَّا وَكَانَ لَنَا”

ينبغِي أنْ تكونَ القَتيلَ الذِي يَتَبسَّمُ

للقاتلينْ

من وراءِ بيَاضِ الكفنْ

غير أنّك والكلماتُ ترفرفُ حولَك

في شُرُفَاتِ الغِيابْ

كنتَ ذاكرةً للجراحِ القديمةِ

كنت َالفُصولَ التي نَسيتْها الفُصولُ

وكنتَ الحَنينَ

وكُنتَ الشَّجنْ

رسالة هادئة إلى دكتور غاضب

الدكتور فيصل القاسم

أنت لا تعرفني ومع ذلك اسمح لي أن أُعاتبك عتاب مودة، لا أعاتبك على موقف فالمواقف من شيم الرجال وهي ليست للعتب، بل للجدل والاختلاف فيها رحمة. لكن أعاتبك على قولك في ديباجة ما كتبت: “سمعت أن النظام الديمخراطي في تونس مزعوج من حلقة تلفزيونية…”.

لَهْ يا عيب الشوم!

أهكذا تورد يا فيصلُ الإبلُ؟!

لقد درستُ الأدب العربي على يدي رجل من أنبل الرجال، أديب من أمتن أدباء عصره معرفة، وهو الذي أستعير منه عبارة “عتاب المودة”، فقد كانت تجري على لسانه كلما أراد جدلا واختلافا، وكان يقول عندما يصحّح خطأ شائعا بصواب مهجور: ” أشيعوا عني في المدينة قولي كذا وكذا…”، لأنه يؤمن أن العلم بلا عمل مجرد هراء أو فساء. أستاذنا الجليل أطال الله عمره كان مفردا في صيغة الجمع، ونحن نعتز به وننتسب إلى علمه ونتمثل بمواقفه كلما فرضت علينا نفسها ونحن في تجليات الكتابة. لكنه وهذا بيت القصيد لم يكن من حملة الدكتوراه، عاش محروما من حرف الدال الذي يتدلدل من السطر قبل اسمك يا دكتور، ومع ذلك كان على خُلُق عظيم!

أرأيت كم هي ثمينة عندكم تلكمُ الدال التي تجرجرونها وراء أسمائكم، وكيف هي لا تساوي شيئا عندنا إذا لم تكن قرينة علم وأخلاق وأدب !!

عتبي عليك في انسياقك وراء الهوى، وتفريطك بسهولة وبلا تردّد في أعزّ ما تملك وما يُفترض أن يكون فيك من وقار العلماء، ذلك الذي يشعُّ من لفظ الدكتور وراء اسمك. بربّك هل رأيت دكتورا غيرك يستعمل لفظ “الديمخراطي”؟، لست أستغرب منك قولك “سمعت أنّ” رغم أنها كلمة معيبة في حقك وطعنة أخرى سددتها إلى شبح الدكتور الذي يلازمك كظلّك، فالدكاترة عادة لا ينطقون بمثل هذا الهراء، لا ينفعلون بمجرد السماع، بل تحركهم الحجج القوية الموثقة، الدكاترة يا دكتور يناقشون القضايا الأصلية ولا ينشغلون بهوامش الأمور…

تستبدل حرف القاف بحرف الخاء في عبارة الديمقراطية، فتوحي بما يحفّ بهذا الصوت من المعاني القبيحة في عبارة “الخرا”؟!، رسالتك وصلت، لكنها لا تستحق أن يُردّ عليها، لكونها أولا صادرةً عمّن لا صفة له، فالديمقراطية في تونس شأن تونسي، ولأنها حالة واقعية لا يعتدّ فيها بالسماع، سيما إذا كان محدّثك من الشق المهزوم في انتخابات تستطيع أن تقول فيها ما تشاء إلا أن تكون غير ديمقراطية، صحيح أن تونس تمرّ بظرف استثنائي صعب، لكن التونسيين بأنفتهم وشموخهم يدركون أن للحرية ثمنا، وهو ثمن ضئيل لا يقارن بالخراب الذي حلّ باسم الديمقراطية في أوطان أخرى أنت تعرفها. وملخص ذلك أن الحرة عندنا تجوع ولا تأكل بثدييها كما يفعل آخرون وأخريات.

النظام الديمقراطي في تونس حقيقة كائنة بفضل دماء الشهداء البررة ولن يغير منها نعتك الشائن لها، لن ينقص منها ذلك بقدر ما ينقص منك، فلتراع حرمة الكلمة كلمةِ الدكتور التي تكاد تنطق من الضجر وراء اسمك في كل المحافل ولا تهبط درجة أخرى في الحضيض لتكتب كما يكتب صبيان الفايسبوك والسُّفهاء.

ضدّ الحكومة

المشهد ذاته تقريبا تخيله منذ سنوات قليلة علاء الأسواني في روايته عمارة يعقوبيان، يقف الطالب المتفوق أمام لجنة من الضباط لدخول أكاديمية الشرطة، فلا يشفع له نبوغه لأنه ابن حارس عمارة ولا يحق له الانتساب إلى الشرطة. وقد لا ينتبه كثير من القراء والمتفرجين في غمرة الأحداث الكثيرة المتشعبة التي تفيض على جانبي الرواية إلى العداء الرمزي الذي نشب بين هذا الشاب بعد أن انتمى إلى الإخوان المسلمين والشرطة ممثلة في شاب آخر لا يختلف عنه في العمر لكن من الواضح أنه قادم من “وسط محترم” على حد عبارة وزير العدل المصري المخلوع في الواقع. لم يختر هذان الشابان مصيرهما، كل ما حدث أن الانتماء الطبقي حدّد لكل واحد منهما دوره في مسرحية الحياة: فجعل أحدهما ضحية والآخر جلادا، وينتهي الاثنان قتيلين في معركة ينبغي لكل طرف فيها أن يلغي الآخر.

يحدث هذا في الخيال ويتجسد ما يشبهه في الواقع، هناك في مصر التي يرى بعض السّاسة هنا في تونس أنها غادرت حديقة الربيع العربي وتركت شعبنا يرفل لوحده في غابةٍ أزهارُها تخلب الأنظار تحت سماء ديمقراطية لا يعكر صفوها شيء غير بعض الأحداث المتفرقة التي تبدو بلا قيمة تُذكر لدى صاحب السعادة من فرط لامبالاته بها، كالاحتجاجات الموسمية في الجنوب والمناطق الفقيرة المهمشة وهي تعيد بقوة إلى الواجهة متلازمة الديمقراطية والتنمية. نحن إذن أمام نموذجين مختلفين، هناك في القاهرة أغلق العسكر قوسي الربيع العربي وزجّوا بالإخوان في السجون بعد أن حملتهم الصناديق إلى السلطة، وهنا في تونس انتقال ديمقراطي يتعايش فيه الحزب الإسلامي القادر على تغيير جلده كلما اقتضى الأمر مع الدولة العميقة وسائر مكونات المجتمع، لكن هناك في ظلّ الدكتاتورية العائدة بقوة يستقيل الوزراء أو يقالون “احتراما للرأي العام”، وهنا في ظل الديمقراطية الناشئة لا يستقيل الوزراء ولا الرؤساء ولو سلح عليهم جمهور الفايسبوك ولو أصبحوا أضحوكة أو طراطيرَ، يتوهم البعض منهم أن استقالته من منصبه ستؤدي إلى انهيار الجمهورية على رؤوس الناس وكأنه المحور الذي تدور عليه دواليب الحكم. والاستقالة الوحيدة التي حصلت كانت بتوقيع وزير التربية في حكومة الترويكا، وهي استقالة كان يمكن أن توضع هي أيضا في كتاب غينيس للأرقام القياسية إلى جانب منجزاتنا التنموية الأخرى كأكبر علم مفروش في الصحراء وأكبر عصير برتقال فهو تقريبا الوزير الوحيد في العالم الذي ظلّ يزاول عمله في الوزارة وهو مستقيل دون أن يعرف أحد ما إذا كان مسؤولا عن قراراته في تلكم الفترة أم لا؟!

استُقيل وزير العدل المصري، وهو اشتقاق لغوي جميل يصف حالة من تُفرض عليه الاستقالة حفاظا على ماء الوجه، ولم يُستقَل أي وزير عندنا رغم الحماقات الكثيرة المتكررة، والحالات القليلة التي اضطرّ فيها الحاكم إلى تسليم الأمانة والهبوط من كرسي العرش كان ثمنها باهظا جدّا ولم تكن في كل الأحوال تعبر عن احترام الرأي العام بقدر ما كانت فرارا من جحيم مفتوح على مصراعيه، كذلك فعل حمادي الجبالي عند اغتيال شكري بلعيد ومن بعده علي العريض بعد اغتيال محمد البراهمي، وكأن التداول على السلطة لدى هؤلاء لا يحتكم إلى معايير الإخفاق والنجاح في قلب معادلات التنمية والرفاه التقليدية وإنما في حاجة دائمة إلى قرابين بشرية. وقد اعترف مؤخرا المنصف المرزوقي وهو يرمّم ما تهدّم من تمثاله السياسي والحقوقي بأنه كان ينبغي عليه الاستقالة من منصبه عندما كان رئيسا مؤقتا للجمهورية لكن هذا الاعتراف المتأخر لا يزيد الرأي العام الا إحباطا إزاء عقلية التشبث بالسلطة التي لا يختلف فيها الحكام الجدد عن سابقيهم، فلا اختلاف بين قوله ذلك وقول بن علي في اللحظات الأخيرة “غلطوني”، ولا يضيف شيئا قوله وهو خارج السلطة “كان ينبغي أن أستقيل” الا المزيد من المرارة والسخرية.

يستقيل الوزراء في العالم المتحضر لا لأنهم مسؤولون بشكل مباشر على ما يحدث في وزاراتهم ولكن لأن مسؤوليتهم السياسية والأخلاقية تقتضي ذلك، فالاستقالة في حالات كثيرة رسالة إيجابية من الحاكم إلى المحكوم، ويمكنها في الوقت المناسب أن تنزع فتيل الأزمة قبل اشتعالها. والمتابع للشأن السياسي والاجتماعي في تونس بعد مضي مائة يوم من انتصاب حكومة الحبيب الصيد يمكنه أن يتبيّن بسهولة أنها في حاجة إلى استقالات كثيرة في وزارات لم يرق أداؤها إلى النجاعة المطلوبة، لكن التعنت ومعالجة الأخطاء بأخطاء أفظع لا يزيد الأزمات الا استفحالا، لا يختلف في ذلك قول وزير التربية في حكومة النداء للممنوعين من اجتياز امتحان الكاباس “تو نرجعولكم الخمسطاش دينار”؟؟! عن قول وزيرة المرأة في حكومة الترويكا وهي تعضّ بالنواجذ على كرسي الوزارة: اشربوا ماء البحر…!، فلا عزاء للتونسيين في طبقة كاملة من المناضلين خيبت أمل الناس في السياسة والديمقراطية وجعلت بعضهم يغبط في سره الرأي العام المصري الذي أقال وزير العدل لحماقة ارتكبها في برنامج تلفزيوني وما أكثر الحماقات التي نتجرّعها يوميا.

رجـــــل الهــــــايكا

في معرض دفاعها عما تبقى من الهايكا قالت الرئيسة السابقة للنقابة الوطنية للصحافيين: … الزميل الحبيب بلعيد، عضو الهايكا، المذيع المهني والغيور على الإذاعة والإذاعيين والوحيد الذي كان يخالف التعليمات ويمرر أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة…. لتتربى أجيال وأجيال على أنغام الثورة والمعارضة رغم جماعة يا سيد الأسياد وجماعة “بوهم الحنين”….

في معرض دفاعها عما تبقى من الهايكا قالت الرئيسة السابقة للنقابة الوطنية للصحافيين: … الزميل الحبيب بلعيد، عضو الهايكا، المذيع المهني والغيور على الإذاعة والإذاعيين والوحيد الذي كان يخالف التعليمات ويمرر أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة…. لتتربى أجيال وأجيال على أنغام الثورة والمعارضة رغم جماعة يا سيد الأسياد وجماعة “بوهم الحنين”….

هذا الكلام الناعم الجميل في شخص أول مدير لإذاعة الشباب في عهد بن علي وأول رئيس مدير عام للإذاعة التونسية بعد الثورة وعضو الهايكا الحالي لا يخلو من بعض التجاوزات التي تستحق أن نتوقف عندها قليلا رغم احترامنا لتجربة الرجل الإذاعية، فالأوصاف التي أغدقتها عليه قد لا يصدقها هو نفسه عن نفسه، سيما وقد ارتفع إيقاع الطبل كثيرا في عبارتها: الوحيد الذي كان يخالف التعليمات!!

لا شكّ أن الأغاني الملتزمة كانت مصدر امتعاض بعض المسؤولين من ذوي الأفق المحدود والرؤية المسطحة وقد كانوا كثرا في أروقة الإذاعة العمومية ومكاتبها، لكن لم تكن ثمة تعليمات بمنعها، وقد ارتبطت هذه الأغاني بسياقات لم تكن للنظام السياسي مشكلة معها، كالقضية الفلسطينية والحرب اللبنانية وغيرها من الثورات، وكان له من الدهاء ما يمنعه من الوقوع في مقاومة الأغاني وملاحقة الرسائل المشفرة التي يتوهم بعض المذيعين أنهم بصدد إرسالها إلى الناس إذا ما أسقطوا نصوص الأغاني على واقعهم. بل إن عبقرية التجربة التونسية جعلت من أغنية أولاد أحمد: “نحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد” أغنية وطنية رغم أنها تنتقد التهجير والتشريد والإقصاء، وفي حفل مائوية الشابي قرأ أولاد أحمد أيضا أمام وزير الثقافة في توزر رسالة تضمنت نقدا سياسيا لاذعا بأسلوب ساخر، وعرضت القناة الثانية وقائع الحفل كاملة دون اجتزاء، هذه بعض النماذج وغيرها كثير لمن يريد إيهامنا اليوم بغاية رمي التاريخ في المزبلة أن الوضع الإعلامي والثقافي كان في عهد بن علي في منتهى القتامة والانغلاق والتردي، وأن ثقافة الأب الحنون وحدها هي الطاغية حتى أصبح مجرد بث أغنية للشيخ إمام هو عنفوان الثورة والمجد. هذا غير صحيح بالمرة، فالمشهد الإذاعي كان بانوراميا تتعايش فيه كل ألوان الطيف، ويمكن العودة بسهولة إلى شهادات ختم الدروس الجامعية بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار للوقوف على نماذج رائدة ومجددة في العمل الإذاعي احترمت العقل التونسي وحق المواطن في إبلاغ صوته وناقشت المسألة الاجتماعية دون أن تقدم بالضرورة أغاني الشيخ إمام ومارسيل خليفة وأخواتها مما اختص بها زميلنا المذكور أعلاه.

لم يكن الحبيب بلعيد الوحيد الذي بث أغاني الشيخ إمام في الإذاعة التونسية لكنه كان الوحيد الذي كافأته الثورة على ذلك وغفرت له بفضلها كل ما تقدم من عمله الإذاعي وما تأخر، وكأنه لم يفعل في حياته المهنية غير هذا، في وقت نصبت فيه محاكم التفتيش لقراءة الضمائر والنوايا وملاحقة الشبهات البنفسجية لدى الجميع. وكان مؤسفا حقا أن يلجأ زميلنا المتقاعد عندما أصبح الفاتق الناطق في المؤسسة إلى أساليب تَوهّمنا أن الثورة قد قضت عليها وأن من تربى على قيم الأغاني الملتزمة لا يمكن أن يقبل بها بأي حال، فما قيمة الأغنية إن لم تقوّم النفس الأمارة بالسوء وتهذبها وتزرع فيها بذور الحكمة والأمانة والصدق والإخلاص؟

ما كنت لأكتب في هذا لكن الشيء بالشيء يذكر، فمثل هذا الموقف يعيد بإلحاح إلى الواجهة ضرورة تحري المسألة الإعلامية في العهد السابق وقراءتها بتأن وبلا تشف، نريد قراءة ثلاثة وعشرين عاما من الإذاعة والتلفزة بعين العدل والقسطاس، بكثير من التواضع للحقيقة، بعيدا عن المعرفة المسطحة والإسفاف. فلقد قادتنا صفحات التواصل الاجتماعي إلى ثقافة سهلة مريحة ملطخة بالدماء الآدمية التي ينثرها هنا وهناك آكلو لحوم البشر، والنقيبة قد اكتوت بنيرانهم طويلا.